カテゴリー: 晩夏

季語|水飯(すいはん・すいは・みずめし)

晩夏の季語 水飯

洗い飯(あらいめし)・水漬(みずづけ)

強飯を水に漬けて食用にしたもの。後に、炊いた飯に水をかけたものも指すようになった。源氏物語の常夏にも登場する。「みずまま」と呼ぶ山形県の食文化にもなっている。

強飯を水に漬けて食用にしたもの。後に、炊いた飯に水をかけたものも指すようになった。源氏物語の常夏にも登場する。「みずまま」と呼ぶ山形県の食文化にもなっている。

【水飯の俳句】

水飯や一猫一犬二子夫妻 石塚友二

季語|黄蜀葵(おうしょっき)

晩夏の季語 黄蜀葵

とろろあおい・花おくら(はなおくら)

アオイ科トロロアオイ属トロロアオイ。原産地は中国で、7月から9月頃、同属のオクラに似た一日花をつける。ただし、花は掌サイズで、オクラに比べてかなり大きく、実も食用にはむかない。

アオイ科トロロアオイ属トロロアオイ。原産地は中国で、7月から9月頃、同属のオクラに似た一日花をつける。ただし、花は掌サイズで、オクラに比べてかなり大きく、実も食用にはむかない。

蜀葵は立葵の別名で、黄色い立葵という意味であり、同じアオイ科の植物ではあるが、立葵はタチアオイ属になる。また、とろろあおいの名は、根からネリと呼ぶ粘液をとるところからきている。この粘液は、紙漉きの添加剤として使用する。

俳諧歳時記栞草(1851年)では、「黄蜀葵(とろゝ)」として秋之部八月に分類され「側金銭花(そくきんせんくわ)」の別名を載せる。

【黄蜀葵の俳句】

燈台の風くるとろろあふひかな 星野麥丘人

季語|紅蜀葵(こうしょっき)

季語|喜雨(きう)

季語|梅雨明(つゆあけ)

晩夏の季語 梅雨明

梅雨をもたらす梅雨前線は、太平洋高気圧の勢力拡大とともに北上し、日本列島は梅雨明となる。沖縄では6月20日頃、大阪や東京では概ね7月20日頃となる。ただし、東京では6月に梅雨明した年や、8月まで梅雨が続いた年もある。また、1993年は梅雨明宣言がなかった年となっている。

梅雨をもたらす梅雨前線は、太平洋高気圧の勢力拡大とともに北上し、日本列島は梅雨明となる。沖縄では6月20日頃、大阪や東京では概ね7月20日頃となる。ただし、東京では6月に梅雨明した年や、8月まで梅雨が続いた年もある。また、1993年は梅雨明宣言がなかった年となっている。

▶ 関連季語 梅雨(夏)

【梅雨明の俳句】

梅雨あけて奥の山より一つ蝉 前田普羅

季語|氷室(ひむろ)

晩夏の季語 氷室

氷を夏まで貯えておく室のことで、山陰の洞穴を利用したり穴を掘ったりした中に、真冬に採取した氷を納め、上に茅などを保冷のために敷きつめる。ここで保管された氷は、旧暦四月一日から九月末日まで天皇に供せられ、これを「氷室御調(ひむろのみつぎ)」と呼んでいた。平城京へ献氷していた氷室神社は、現在も奈良市にある。

氷を夏まで貯えておく室のことで、山陰の洞穴を利用したり穴を掘ったりした中に、真冬に採取した氷を納め、上に茅などを保冷のために敷きつめる。ここで保管された氷は、旧暦四月一日から九月末日まで天皇に供せられ、これを「氷室御調(ひむろのみつぎ)」と呼んでいた。平城京へ献氷していた氷室神社は、現在も奈良市にある。

日本書紀の仁徳天皇六十二年条には、皇子である額田大中彦が山上より発見した窟について尋ねると、氷室だという回答を得たという話が載る。その氷を天皇に献上すると喜ばれたので、毎年冬季に仕込むようになったという。

氷室がある山は冷涼であるため、桜の開花が遅れる。これを「氷室の桜」として夏の季語にする。

謡曲には、丹波国の氷室山を舞台にした「氷室」の演目がある。

【氷室の俳句】

水の奥氷室尋ぬる柳哉 松尾芭蕉

季語|昼花火(ひるはなび)

晩夏の季語 昼花火

昼間専用の打ち上げ花火。秋の季語とされることもある。色煙によって空を彩るものと、通知目的でよく使用される音花火がある。大曲全国花火競技大会における昼花火が有名。

昼間専用の打ち上げ花火。秋の季語とされることもある。色煙によって空を彩るものと、通知目的でよく使用される音花火がある。大曲全国花火競技大会における昼花火が有名。

▶ 関連季語 花火(夏)

【昼花火の俳句】

昼花火天の裂目にひびきわたる 山口誓子

季語|誘蛾燈(ゆうがとう)

季語|夕凪(ゆうなぎ)

晩夏の季語 夕凪

夕方に起こる海辺の無風状態のことで、日没から22時ころまで続くことがある。好天時には、陸と海の気温差のために、日中は海風、夜間は陸風が吹く。朝夕は、その切り替わり時に当たり、風が止まる時間帯がある。特に、海陸の温度差が大きくなる夏に顕著に表れる。

夕方に起こる海辺の無風状態のことで、日没から22時ころまで続くことがある。好天時には、陸と海の気温差のために、日中は海風、夜間は陸風が吹く。朝夕は、その切り替わり時に当たり、風が止まる時間帯がある。特に、海陸の温度差が大きくなる夏に顕著に表れる。

「夕凪」は万葉集の時代から歌われ、新勅撰和歌集に歌われた藤原定家の

来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに やくや藻塩の身もこがれつつ

は、小倉百人一首97番になっている。

大正時代頃から季語になったと言われており、下記の子規の俳句も、通常は「三日月」で秋ととるが、現代では、「夕凪」の夏ととらえた情景の方が馴染みやすいだろう。

【夕凪の俳句】

夕凪や三日月見ゆる船の窓 正岡子規

孔雀草と呼ばれる植物はキク科コウオウソウ属フレンチマリーゴールド・キク科ハルシャギク属ハルシャギク・ドシダ類ウラボシ科クジャクシダの3種類があり、フレンチマリーゴールドとハルシャギクは夏の季語となる。

孔雀草と呼ばれる植物はキク科コウオウソウ属フレンチマリーゴールド・キク科ハルシャギク属ハルシャギク・ドシダ類ウラボシ科クジャクシダの3種類があり、フレンチマリーゴールドとハルシャギクは夏の季語となる。 アオイ科フヨウ属の北米原産の宿根草。7月から8月頃に赤いモミジのような花をつける、ハイビスカスに近い植物である。日本へは、明治時代初期に渡来した。白い花を咲かせるものもある。

アオイ科フヨウ属の北米原産の宿根草。7月から8月頃に赤いモミジのような花をつける、ハイビスカスに近い植物である。日本へは、明治時代初期に渡来した。白い花を咲かせるものもある。

夏場の旱は農作物の収穫に影響する上、気温の上昇を招き、体力をも奪う。そのため、日照り続きのあとに降る雨のことを「喜雨」「慈雨」と呼ぶ。夏の土用の頃の雨である。

夏場の旱は農作物の収穫に影響する上、気温の上昇を招き、体力をも奪う。そのため、日照り続きのあとに降る雨のことを「喜雨」「慈雨」と呼ぶ。夏の土用の頃の雨である。

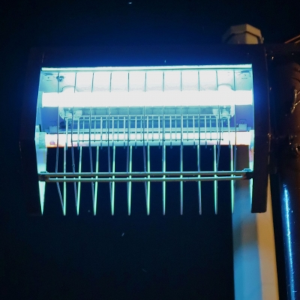

果樹園・工場・店舗などに置かれる、防虫を目的とした装置のこと。昆虫と人間の光の可視域の違いを利用して、人には見えにくい近紫外線で害虫を呼び寄せ、付属する電撃装置や粘着紙で駆除する。

果樹園・工場・店舗などに置かれる、防虫を目的とした装置のこと。昆虫と人間の光の可視域の違いを利用して、人には見えにくい近紫外線で害虫を呼び寄せ、付属する電撃装置や粘着紙で駆除する。