三秋の季語 蜻蛉

同じ蜻蛉でも、糸蜻蛉や川蜻蛉、早苗蜻蛉は夏の季語となる。また、「蜻蛉生る」も夏の季語である。トンボの古名とされることから、「カゲロウ」にも蜻蛉の字をあてるが、現在ではカゲロウ目の昆虫を指し、トンボ目の昆虫とは全く異なる。

同じ蜻蛉でも、糸蜻蛉や川蜻蛉、早苗蜻蛉は夏の季語となる。また、「蜻蛉生る」も夏の季語である。トンボの古名とされることから、「カゲロウ」にも蜻蛉の字をあてるが、現在ではカゲロウ目の昆虫を指し、トンボ目の昆虫とは全く異なる。

蜻蛉の幼虫は水生で、水蠆(ヤゴ)と呼ばれ、夏の季語になっている。

日本のことを秋津洲(あきつしま)とも言うが、これは、日本書紀神武天皇三十一年夏四月に腋上の嗛間丘(国見山)に登られた神武天皇が「内木綿の真迮き国といへども、猶し蜻蛉(あきつ)の臀呫の如くあるかな」と述べたことによる。日本のことを、トンボの尾繋がりのようだと表現されたのである。

また、日本書紀雄略天皇四年秋八月、吉野宮行幸の折、河上の小野で雄略天皇の腕にたかった虻を蜻蛉がさらって行ったことから、これを誉めて「…その虻を蜻蛉はや囓ひ昆ふ虫も大君にまつらふ汝が形は置かむ蜻蛉嶋倭」とも歌われている。このように勇猛に天皇に従う様を以て蜻蛉嶋とするという異説もある。

古くは「トンボウ」と呼ばれていたことから、「飛ぶ棒」が語源なのではないかと言われている。

▶ 関連季語 やんま(秋)

【蜻蛉の俳句】

赤とんぼ筑波に雲もなかりけり 正岡子規

行く水におのが影追ふとんぼかな 加賀千代女

常緑低木。古くから園芸品種として交配され、品種が多い。山野に自生するものもあるが、ヒラドツツジは街路樹として数多く栽培され、晩春に色鮮やかな花をつける。古くからの伝統色に躑躅色(つつじいろ)があるが、これは、赤い躑躅の花のような鮮やかな赤紫色のことである。見る人の足を引き止める美しさから、躑躅を「てきちょく」と読み、躊躇の意にも用いる。

常緑低木。古くから園芸品種として交配され、品種が多い。山野に自生するものもあるが、ヒラドツツジは街路樹として数多く栽培され、晩春に色鮮やかな花をつける。古くからの伝統色に躑躅色(つつじいろ)があるが、これは、赤い躑躅の花のような鮮やかな赤紫色のことである。見る人の足を引き止める美しさから、躑躅を「てきちょく」と読み、躊躇の意にも用いる。 縄文時代の遺跡から柿の種が発掘されており、日本の在来果樹の一つと考えられている柿の木は、5月の終わり頃から6月にかけて白黄色の花をつけ、秋に結実する。1214年には、川崎市で突然変異による甘柿・禅師丸が生まれ、現存する世界最古の甘柿となった。この禅師丸や、富有柿、次郎柿、御所柿などの甘柿はそのまま食することができるが、愛宕柿などの渋柿はタンニンが多く含まれており、干し柿にするなど渋抜き処理をして食す。

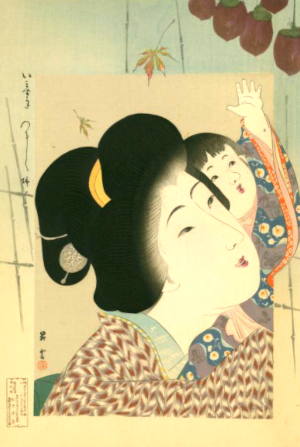

縄文時代の遺跡から柿の種が発掘されており、日本の在来果樹の一つと考えられている柿の木は、5月の終わり頃から6月にかけて白黄色の花をつけ、秋に結実する。1214年には、川崎市で突然変異による甘柿・禅師丸が生まれ、現存する世界最古の甘柿となった。この禅師丸や、富有柿、次郎柿、御所柿などの甘柿はそのまま食することができるが、愛宕柿などの渋柿はタンニンが多く含まれており、干し柿にするなど渋抜き処理をして食す。