三冬の季語 鳰

におどり

カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属カイツブリは、小型の水鳥。本州中部以南では留鳥、本州北部や北海道では夏鳥である。池や沼などによく見られ、潜水して魚や昆虫などを捕食する。

カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属カイツブリは、小型の水鳥。本州中部以南では留鳥、本州北部や北海道では夏鳥である。池や沼などによく見られ、潜水して魚や昆虫などを捕食する。

芭蕉の時代には季節を定めない「雑」の扱いであったが、冬の季語となる「水鳥」に倣って、鳰も冬の季語となる。冬の季語になった理由として、鳴き声が寒げだというものがある。

語源には諸説あるが、水を掻いて潜る時「ツブリ」と水音をたてるとして「かきつぶり」になり、「かいつぶり」に転訛したとの説がある。

古くから親しまれてきた鳥であり、むかし琵琶湖は「鳰の海(におのうみ)」と呼ばれていた。古事記の神功皇后条にある忍熊の王の反乱の話には、琵琶湖における鳰の歌がある。忍熊の王の最後は琵琶湖に入水して果てるのだが、その時に

いざ吾君 振熊が痛手負はずは 鳰鳥の淡海の海に 潜きせなわ

と歌う。鳰鳥は、淡海の海(琵琶湖)の枕詞となる。

万葉集にも鳰鳥(におどり)は8首歌われ、坂上郎女は

鳰鳥の潜く池水こころあらば 君に吾が恋ふる心示さね

と歌っている。「鳰鳥の」は「潜く(かづく)」の枕詞になっている。その他「葛飾(かづしか・かつしか)」「息長(おきなが)」にも掛かる。

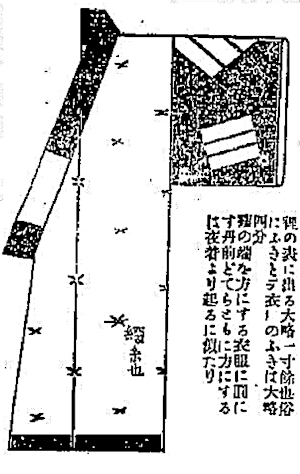

防寒用に綿を厚く入れた広袖の着物のこと。襦袢のことを「ててら」と呼んでいたのが「どてら」に転訛したものとも言われる。

防寒用に綿を厚く入れた広袖の着物のこと。襦袢のことを「ててら」と呼んでいたのが「どてら」に転訛したものとも言われる。

防寒のために、獣の皮で作った衣のこと。現代では、「毛皮」といえば高級衣類のイメージがあるが、本来は「裘」に仕立てられる毛のついた獣皮のことである。

防寒のために、獣の皮で作った衣のこと。現代では、「毛皮」といえば高級衣類のイメージがあるが、本来は「裘」に仕立てられる毛のついた獣皮のことである。 和紙で作った衣類のことで、軽くて保温性に優れる。糊を用いて和紙をつなぎ、耐水性と耐久性を持たせるために柿渋を塗る。乾燥後に、手揉みして柔らかくしたものを着用する。

和紙で作った衣類のことで、軽くて保温性に優れる。糊を用いて和紙をつなぎ、耐水性と耐久性を持たせるために柿渋を塗る。乾燥後に、手揉みして柔らかくしたものを着用する。 「綿入」とは、表地と裏地との間に綿が入った防寒用の着物のこと。布地が絹であれば「小袖」、麻や綿であれば「布子」という。

「綿入」とは、表地と裏地との間に綿が入った防寒用の着物のこと。布地が絹であれば「小袖」、麻や綿であれば「布子」という。

スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属ミソサザイは、日本で最も小さい小鳥の一種。日本では留鳥として見られ、渓流近くの森林によく見られる。冬には人家のある山麓近くまで下りてくるため、冬の季語とされる。美しい囀りでも知られ、2月頃から聞くことができる。

スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属ミソサザイは、日本で最も小さい小鳥の一種。日本では留鳥として見られ、渓流近くの森林によく見られる。冬には人家のある山麓近くまで下りてくるため、冬の季語とされる。美しい囀りでも知られ、2月頃から聞くことができる。 寒さが厳しくなって冷え込むことをいう。「冴」には凍るや寒いなどの意味があり、気温の低下とともに感覚が研ぎ澄まされていく様子を言ったもの。それに伴い、「冴える」には鮮明なイメージが加えられ、現代社会では「頭が冴えている」などといった使い方がされている。

寒さが厳しくなって冷え込むことをいう。「冴」には凍るや寒いなどの意味があり、気温の低下とともに感覚が研ぎ澄まされていく様子を言ったもの。それに伴い、「冴える」には鮮明なイメージが加えられ、現代社会では「頭が冴えている」などといった使い方がされている。 病気の養生などのために栄養になるものを食べることをいうが、獣肉は穢れているとして肉食が厭われた時代にも、体力をつけるために鹿や猪の肉などを食べた。これを「薬喰」という。

病気の養生などのために栄養になるものを食べることをいうが、獣肉は穢れているとして肉食が厭われた時代にも、体力をつけるために鹿や猪の肉などを食べた。これを「薬喰」という。 男性用の外套の一種で、コートとケープを合わせたようなデザインになっている。スコットランドのインバネス地方で生まれたとされるために、「インバネス」と呼ぶ。映画に登場するシャーロックホームズや金田一耕助が着用しているコートである。

男性用の外套の一種で、コートとケープを合わせたようなデザインになっている。スコットランドのインバネス地方で生まれたとされるために、「インバネス」と呼ぶ。映画に登場するシャーロックホームズや金田一耕助が着用しているコートである。

灰の中に埋めた炭火の事。「いけ火」「いけ炭」「うずみ」とも言う。炭火を灰の中に埋めておくと、炭火に供給される酸素量が減少するために、火持ちがよくなる。火種を絶やさないようにするための工夫である。

灰の中に埋めた炭火の事。「いけ火」「いけ炭」「うずみ」とも言う。炭火を灰の中に埋めておくと、炭火に供給される酸素量が減少するために、火持ちがよくなる。火種を絶やさないようにするための工夫である。