暮の季語 掛乞

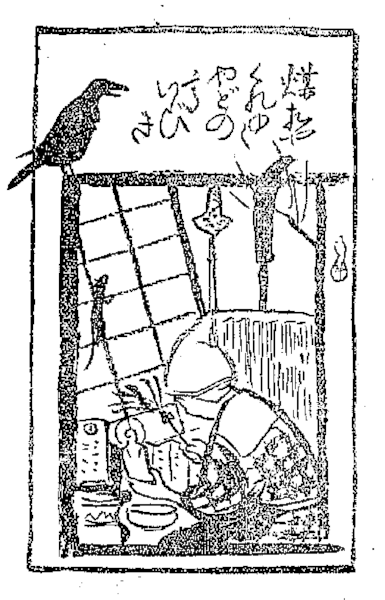

掛取り(かけとり)

掛売りの代金を請求することで、請求する人のことも指す。俳諧歳時記栞草(1851年)には貞享式(1736年)の引用で「掛乞を冬とさだめたれど、今の例によらば秋のかたにもつれぬべし」とある。取立ては暮と盆に行われていた。盆の取立ては「盆の掛乞」として秋の季語になる。

掛売りの代金を請求することで、請求する人のことも指す。俳諧歳時記栞草(1851年)には貞享式(1736年)の引用で「掛乞を冬とさだめたれど、今の例によらば秋のかたにもつれぬべし」とある。取立ては暮と盆に行われていた。盆の取立ては「盆の掛乞」として秋の季語になる。

「煤払い」とは、新年を迎えるための歳末の大掃除のことで、江戸時代には「正月事始め」として12月13日に行われることが習わしであった。この日は何をするにも縁起が良いとされ、通常は12月28日までに大掃除を終わらせた。現代では大掃除の負担も昔ほどは大きくなく、年末に短期間で済ませることが多くなったが、「9(苦)」がつく29日や神様を迎える日である31日は避けなければならない。また、1月1日に掃除をすると、福が逃げていくと言われている。

「煤払い」とは、新年を迎えるための歳末の大掃除のことで、江戸時代には「正月事始め」として12月13日に行われることが習わしであった。この日は何をするにも縁起が良いとされ、通常は12月28日までに大掃除を終わらせた。現代では大掃除の負担も昔ほどは大きくなく、年末に短期間で済ませることが多くなったが、「9(苦)」がつく29日や神様を迎える日である31日は避けなければならない。また、1月1日に掃除をすると、福が逃げていくと言われている。

かつては、炉や竈から出た煤汚れを落とすことは大仕事であり、片付けに当たってもそれらの汚れを先に落としておくことが、清潔に保つために必要であった。今では煤汚れを落とすことは稀であるが、「煤払い」は、埃を払ったりするような大掃除全般を指すようになり、年間の厄を取りはらう意味合いが加味されている。

「煤逃げ」とは、大掃除の邪魔にならないように別の部屋に移ったり外出したりすることをいう。

因みに「大掃除」は、春の季語とすることが通例であり、秋の季語として「秋の大掃除」もある。春秋に行われた大掛かりな掃除を指すものである。

大歳(おおとし・おおどし)・大年(おおとし)・除日(じょじつ)

1年の最後の日のことで、新暦では12月31日のこと。元は、旧暦の各月の最終日となる三十日を「みそか」と呼び、一年の最後の三十日という意味で「おおみそか」とした。

1年の最後の日のことで、新暦では12月31日のこと。元は、旧暦の各月の最終日となる三十日を「みそか」と呼び、一年の最後の三十日という意味で「おおみそか」とした。

「晦」は月が出ないことを表す漢字であり、月が隠れる旧暦の三十日を指した。大晦(おおつごもり)ともいうが、一年最後の「月籠り(つごもり)」の日という意味である。

「大歳」「大年」も1年の最後の日のことを指す。これに対して、「小歳(こどし)」「小年」は、元日のこととなる。

また、大晦日のことを「除日」とも言うが、旧年を除く日の意味を持っている。

俳諧歳時記栞草(1851年)には「歳の暮に、親戚・朋友を会め宴を設く。これを年忘といふ。これ年中の労を忘るゝ意也」とある。

俳諧歳時記栞草(1851年)には「歳の暮に、親戚・朋友を会め宴を設く。これを年忘といふ。これ年中の労を忘るゝ意也」とある。

年末に一年の労苦を忘れるために宴会をすることは、古くから行われており、鎌倉時代には既に行われていたとの見解もある。文献上の「歳忘」の初出は、伏見宮貞成親王の「看聞日記」で、1430年(永享2年)12月21日に記録されている。年末の連歌会の盛り上がりについて書かれたものである。

現代では、家族と年忘をするよりも、会社などで行われる忘年会が主流になっている。「忘年会」は、夏目漱石の「吾輩は猫である」にも使われ、明治時代には定着した言葉である。こちらの文献上の初出は、「古今物忘れ」(1772年)である。

年忘れ一斗の酒を尽しけり 正岡子規

冬至日とも言い、一年のうちで最も昼が短くなる日のことを指し、12月22日前後となる。また、二十四節気の第22で、大雪と小寒に挟まれた期間のことでもある。この期間の七十二候は、初候が夏枯草が芽を出すという「乃東生」、次候が鹿が角を落とす「麋角解」、末候が雪の下で麦が芽を出す「雪下出麦」。

冬至日とも言い、一年のうちで最も昼が短くなる日のことを指し、12月22日前後となる。また、二十四節気の第22で、大雪と小寒に挟まれた期間のことでもある。この期間の七十二候は、初候が夏枯草が芽を出すという「乃東生」、次候が鹿が角を落とす「麋角解」、末候が雪の下で麦が芽を出す「雪下出麦」。

太陽が最も南に到るこの日、陽の気が弱まり、陰の気が最も強くなる日であるとされる。俳諧歳時記栞草には、「冬至に三義あり、一は陰極るの至り、二は陽気はじめて至る、三は日南に行くの至り、故に冬至といふ」とある。

冬至のことを「一陽来復」とも言うが、陰が極まり陽に転ずることを指している。東京の穴八幡宮では、冬至祭が盛大に催され、「一陽来復」の御守を求めて多くの人が訪れる。

この日、小豆を使った冬至粥を食べ、冬至風呂と称して柚子湯に入る。冬至粥には邪気を祓う効用があるとされ、柚子は「融通」に掛けて、冬至に「湯治」の意味を込める。

また、冬至南瓜も知られるが、冬至に「ん」のつくものを食べると運気が上昇するとの縁起かつぎにより、「なんきん」を食べるのである。

19年に1度、冬至の日が朔になることがあり、これを朔旦冬至(さくたんとうじ)と言って、瑞祥とされる。直近の朔旦冬至は2014年であったが、次回は特殊事情で19年後にならず、2052年となる。

門前の小家もあそぶ冬至かな 野沢凡兆

トウダイグサ科トウダイグサ属、和名はショウジョウボクで、クリスマスフラワーとも呼ばれる。原産地はメキシコで、アメリカの初代メキシコ公使J・R・ポインセットが母国に持ち帰り広めたことから、ポインセチアと呼ばれる。

トウダイグサ科トウダイグサ属、和名はショウジョウボクで、クリスマスフラワーとも呼ばれる。原産地はメキシコで、アメリカの初代メキシコ公使J・R・ポインセットが母国に持ち帰り広めたことから、ポインセチアと呼ばれる。

クリスマスフラワーと呼ばれるが、その鑑賞対象は、主に赤く染まる葉であり、それをキリストの血の色と見る。

日本には明治時代に渡来し、酒に浮かれ舞う猩々の赤顔に見立てて、猩々木(しょうじょうぼく)の名がついた。

クリスマスの時期に美しい赤色を楽しむには、約2カ月前から、人為的に光を遮断する短日処理を施す必要がある。

葉が赤色になるものの外、白色や桃色になるものもある。皮膚炎を発症する有毒成分を含むため、取り扱いには注意を要する。

ポインセチアこころに人の棲まずなりぬ 草間時彦