仲春の季語 治聾酒

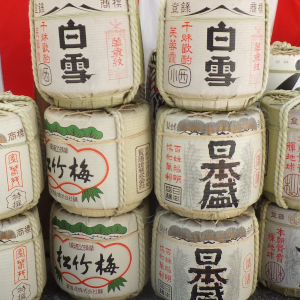

春の社日(3月20日頃)、あるいは立春から5番目の戌の日(3月30日頃)に、土地の神に供える酒。また、この日に飲む酒をいう。春の社日には五穀豊穣を祈る。土をいじると土地の神の怒りにふれると言われている。この日に酒を飲むと、耳の遠いのがなおるという俗信がある。

春の社日(3月20日頃)、あるいは立春から5番目の戌の日(3月30日頃)に、土地の神に供える酒。また、この日に飲む酒をいう。春の社日には五穀豊穣を祈る。土をいじると土地の神の怒りにふれると言われている。この日に酒を飲むと、耳の遠いのがなおるという俗信がある。

ナス科クコ属の落葉低木。東アジア原産で、全国の日当たりのよい土手などの平地に自生する。

ナス科クコ属の落葉低木。東アジア原産で、全国の日当たりのよい土手などの平地に自生する。

夏から秋にかけて紫色の花をつけ、秋に採れる実は枸杞酒やドライフルーツなどになる。枸杞が春の季語になるのは、若芽を摘んで和え物やお浸しなどにして食すからである。

帰る雁(かえるかり)・行雁(ゆくかり)・雁帰る(かりかえる)・去ぬる雁(いぬるかり)・雁の別れ(かりのわかれ)・雁の名残(かりのなごり)

「雁」と呼ばれるマガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどは冬鳥として日本で越冬し、2月頃から北方へ帰っていく。七十二侯の「鴻雁北(こうがんきたへかえる)」は4月中旬となり、越冬地ではほとんど見られなくなるが、渡りの中継地となる北海道ではよく観察されるという。

「雁」と呼ばれるマガン、カリガネ、コクガン、ハクガン、ヒシクイなどは冬鳥として日本で越冬し、2月頃から北方へ帰っていく。七十二侯の「鴻雁北(こうがんきたへかえる)」は4月中旬となり、越冬地ではほとんど見られなくなるが、渡りの中継地となる北海道ではよく観察されるという。

津軽地方には雁風呂という風習がある。羽根を休めるためにくわえてきたとされる枝が、雁が去ったあとの浜辺に残っていると、その雁は命を落としたものと考え、その枝で風呂を焚き、供養をしたという。

「行雁」は春の季語となるが、「雁行」は秋の季語となる。

▶ 関連季語 雁(秋)

山の斜面に積もった雪が崩れ落ちる自然現象で、振動や気温の上昇などによって、結合していた雪の塊が崩れて発生する。積雪があるところではいつでも発生する可能性があるが、雪が融け始める春に発生しやすいと言える。

山の斜面に積もった雪が崩れ落ちる自然現象で、振動や気温の上昇などによって、結合していた雪の塊が崩れて発生する。積雪があるところではいつでも発生する可能性があるが、雪が融け始める春に発生しやすいと言える。

かつて表層雪崩は「あわ」、全層雪崩は「なで」などと呼ばれていたが、明治初頭に官林調査で「頽雪(なだれ)」に統一され、大正時代の末ころから「雪崩」が使われるようになった。語源は「なだれる」にあり、「傾れる」などと書き、崩れ落ちることを言った。

雪崩の初出は1076年の連歌で、前右衛門佐経仲歌合で澄覚法師が歌った「雪ふかみ夜半の嵐になだれして いとど越路はうづもれぬるらん」だと考えられている。

遠雪崩ひとりの旅寝安からず 藤田湘子

春になっても融け残っている雪のこと。俳諧歳時記栞草(1851年)では、春之部正月に「残雪(のこりのゆき)」を分類し、続拾遺集にある一条前関白の「春なれどなほ風さゆる山かげにこほりてのこるこぞのしら雪」の和歌を載せる。

春になっても融け残っている雪のこと。俳諧歳時記栞草(1851年)では、春之部正月に「残雪(のこりのゆき)」を分類し、続拾遺集にある一条前関白の「春なれどなほ風さゆる山かげにこほりてのこるこぞのしら雪」の和歌を載せる。

万葉集には柿本人麻呂の和歌が載る。

御食向かふ南淵山の巌には 降れるはだれか消え残りたる

ここにあるはだれは「斑雪」で、春になって降る雪のことである。

水無瀬三吟の宗祇の発句「雪ながら山本かすむ夕べかな」は、残雪のことだと言われている。

▶ 関連季語 春の雪(春)

雪残る頂一つ国境 正岡子規

忘れ雪(わすれゆき)・雪の果(ゆきのはて)・名残の雪(なごりのゆき)・雪の名残(ゆきのなごり)・雪の別れ(ゆきのわかれ)・涅槃雪(ねはんゆき)

春になっても消えずに残っている雪や、春に降る雪のことをいう。

春になっても消えずに残っている雪や、春に降る雪のことをいう。

「雪の果」と言うと、その冬最後に降る雪という意味合いが強くなる。これは、陰暦二月十五日の涅槃会前後に降る雪のことで、「涅槃雪」とも言う。

1974年に「かぐや姫」が発表した「なごり雪」は、1975年にイルカが歌って大ヒットした。またこの楽曲をモチーフとして、大林宣彦監督が同名映画を2002年に公開している。

▶ 関連季語 春の雪(春)

▶ 関連季語 淡雪(春)

発心の小机作る雪の果 石田波郷

茅萱の花(ちがやのはな)

茅花は、イネ科チガヤ属チガヤの花の事。全国の草地に群生し、雑草として扱われることがある。4月から6月頃に、白い綿毛に包まれた花穂を出す。サトウキビの近縁種でもあり、花穂には甘みがある。昔は子供のおやつ代わりになった。

茅花は、イネ科チガヤ属チガヤの花の事。全国の草地に群生し、雑草として扱われることがある。4月から6月頃に、白い綿毛に包まれた花穂を出す。サトウキビの近縁種でもあり、花穂には甘みがある。昔は子供のおやつ代わりになった。

茅花の花穂をなびかせる風は「茅花流し」と呼んで、夏の季語になる。「茅萱」や「茅」は秋の季語になる。

万葉集には「茅花」を歌った和歌が4首あり、紀女郎が大伴家持に贈った和歌に

戯奴がためわが手もすまに春の野に 抜ける茅花ぞ食して肥えませ

それに応えた大伴家持の和歌に

我が君に戯奴は恋ふらし給りたる 茅花を食めどいや痩せに痩す

がある。

夕べ淋しさや茅花茅花の明り持つ 高田蝶衣