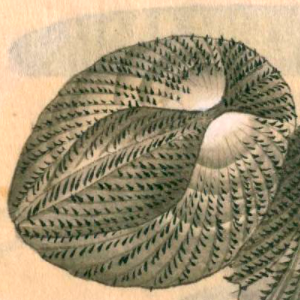

三春の季語 蛤

「ハマグリ」は、マルスダレガイ上科マルスダレガイ科ハマグリ属の二枚貝で、近縁種にチョウセンハマグリやシナハマグリもあり、見た目で区別することは難しい。中国産のシナハマグリに対し、チョウセンハマグリは「汀線蛤」と書き、在来種である。チョウセンハマグリはハマグリよりも深いところに生息し、殻に厚みがある。

「ハマグリ」は、マルスダレガイ上科マルスダレガイ科ハマグリ属の二枚貝で、近縁種にチョウセンハマグリやシナハマグリもあり、見た目で区別することは難しい。中国産のシナハマグリに対し、チョウセンハマグリは「汀線蛤」と書き、在来種である。チョウセンハマグリはハマグリよりも深いところに生息し、殻に厚みがある。

日本における生息地は、北海道から九州沿岸の砂泥の中で、縄文時代から重要な食材になっていた。食材としては2月から4月の春が旬で、桑名の焼蛤は名物になっている。

二枚の貝殻がぴったりと重なり合うことから、夫婦和合の縁起物であり、結婚式には蛤のお吸物が出る。また、三月三日の雛祭に食べると、良縁を招くとされる。

「貝合わせ」という重なり合う貝殻を探し出す遊びがあるが、この貝合わせには蛤が使用された。

古くは二枚貝の総称として「はまぐり」が使用されていたと言われ、「浜の栗」が語源になっているとされる。

古事記には「大国主の神」の項に蛤貝比売(うむがいひめ)が登場し、赤貝を神格化したキサ比売(きさがいひめ)とともに、大火傷を負った大国主を蘇らせている。ここでは、赤貝の汁を絞って薬としたものを、蛤の貝殻に入れるかのような描き方がされている。

不良少年らを指して「ぐれる」と言うことがあるが、これは「はまぐり」がもとになった「ぐりはま」から来ている。「ぐりはま」とは、殻がぴったりと合わないことを指したもので、食い違いを意味する。そこから「ぐれはま」に転訛し、いつしか不良少年らを指して「ぐれる」と言うようになった。

タカラガイ科の巻貝の総称で、熱帯から亜熱帯の海域に分布する。日本近海では約100種が知られている。子安貝と呼ぶこともあり、その場合は、大型のハチジョウダカラを指すことが多い。ハチジョウダカラの貝殻は、妊婦が持つと安産になるとされてきた。

タカラガイ科の巻貝の総称で、熱帯から亜熱帯の海域に分布する。日本近海では約100種が知られている。子安貝と呼ぶこともあり、その場合は、大型のハチジョウダカラを指すことが多い。ハチジョウダカラの貝殻は、妊婦が持つと安産になるとされてきた。 ナデシコ科ハコベ属の植物で、日本には20種弱が知られているが、「はこべ」と言うと、主に「コハコベ」と「ミドリハコベ」を指す。茎が暗紫色を帯びて全体に小さいのがコハコベで、全体が緑で大きいのがミドリハコベである。「はこべら」として

ナデシコ科ハコベ属の植物で、日本には20種弱が知られているが、「はこべ」と言うと、主に「コハコベ」と「ミドリハコベ」を指す。茎が暗紫色を帯びて全体に小さいのがコハコベで、全体が緑で大きいのがミドリハコベである。「はこべら」として スズメ目ヒバリ科ヒバリ属ヒバリは、留鳥として全国の草原などに生息する雑食性の小鳥である。繁殖期の春になると、雄は囀りながら空高く舞い上がる。これは縄張りを主張するものであり、「揚雲雀」と呼ぶ。舞い上がった雲雀は、上空でしばらく囀った後、囀りをやめて真っすぐ降下する。これを「落雲雀」という。

スズメ目ヒバリ科ヒバリ属ヒバリは、留鳥として全国の草原などに生息する雑食性の小鳥である。繁殖期の春になると、雄は囀りながら空高く舞い上がる。これは縄張りを主張するものであり、「揚雲雀」と呼ぶ。舞い上がった雲雀は、上空でしばらく囀った後、囀りをやめて真っすぐ降下する。これを「落雲雀」という。 「呼子鳥」「稲負鳥」「百千鳥」は、「古今集の三鳥」と呼び、古今伝授のもと秘伝とされた。「百千鳥」は

「呼子鳥」「稲負鳥」「百千鳥」は、「古今集の三鳥」と呼び、古今伝授のもと秘伝とされた。「百千鳥」は ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属ジンチョウゲは、中国南部原産の常緑低木で、

ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属ジンチョウゲは、中国南部原産の常緑低木で、 穏やかなイメージが強い春ではあるが、実際には風が強い日が多く、埃っぽい日が多い。この、春にたつ埃を「春塵」と言う。春の季語である「

穏やかなイメージが強い春ではあるが、実際には風が強い日が多く、埃っぽい日が多い。この、春にたつ埃を「春塵」と言う。春の季語である「

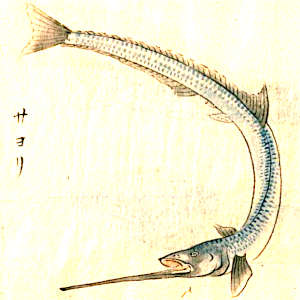

ダツ目サヨリ科に属する海水魚である。漢字では「鱵」「細魚」「針魚」「水針魚」「竹魚」などと書き、「長鰯(ながいわし)」ともいう。トビウオと近縁で、下顎が長く突き出しているのが特徴である。日本全国の沿岸の海面近くに、群れて生息している。

ダツ目サヨリ科に属する海水魚である。漢字では「鱵」「細魚」「針魚」「水針魚」「竹魚」などと書き、「長鰯(ながいわし)」ともいう。トビウオと近縁で、下顎が長く突き出しているのが特徴である。日本全国の沿岸の海面近くに、群れて生息している。 フネガイ目フネガイ科に属するアカガイ。血液が赤く身が赤いことから、赤貝の名がついた。「蚶」とも書く。

フネガイ目フネガイ科に属するアカガイ。血液が赤く身が赤いことから、赤貝の名がついた。「蚶」とも書く。