晩夏の季語 蝉

油蝉(あぶらぜみ)・初蝉(はつぜみ)・蝉時雨(せみしぐれ)・蝉の声(せみのこえ)

カメムシ目に属する。蝉は、夏の季語になるものと、春の季語、秋の季語になるものがあり、夏の蝉としてニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミが親しまれている。因みに春の季語となるものにハルゼミ、秋の季語となるものに、ツクツクボウシ、ヒグラシがある。

カメムシ目に属する。蝉は、夏の季語になるものと、春の季語、秋の季語になるものがあり、夏の蝉としてニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミが親しまれている。因みに春の季語となるものにハルゼミ、秋の季語となるものに、ツクツクボウシ、ヒグラシがある。

「7日の命」とも言われ、短命の代名詞のような蝉の存在であるが、成虫でも1カ月ほど生き続ける。幼虫からの期間を入れると、10年以上生きる種類もあり、昆虫としては寿命は長い。

雌は枯木に産卵し、幼虫は地中で生活する。羽化は夜間に行われ、成虫となった後は樹液を吸って生活する。雄のみが、求愛のために鳴く。

夏の蝉の中で一番早く鳴きはじめるのは、体の小さなニイニイゼミで、6月末に出現する。鳴き声は、その名の通り「ニイニイ」と聞きなす。一日中鳴き、夜でも街灯の近くで鳴くことがある。

アブラゼミは、油紙に似た茶色い翅を特徴とする。7月頃に出現し、午後を中心に「ジーーー」と鳴いて、暑い夏をより暑く感じさせる。

クマゼミは、沖縄にのみ生息するヤエヤマクマゼミを除けば、国内最大の蝉で、午前中に「シャオシャオ」と鳴く。7月15日前後に発生し、1カ月ほど、騒音とも言われるほどの大きな声で集団合唱する。南方系の蝉で、近年では東京でもふつうに見られるようになったと話題になっている。

ミンミンゼミは、「ミンミン」という鳴き声が特徴で、7月頃に出現し、午前中を中心に鳴く。ただし、北海道では発生が早く、6月下旬には鳴き始める。西日本では山地、東日本では平地によく見られることが知られている。映画などで日本の夏が描かれる時に使われる音響は、大概ミンミンゼミの鳴き声である。

地中から生じることから、中国では復活の象徴となっている。日本では短命の象徴として取り上げられ、抜け殻を「うつせみ」と呼ぶなど、もののあわれに結び付けられている。

万葉集の蝉の大半は秋の蝉である蜩だが、1首のみ大石蓑麻呂の歌として

石走る瀧もとどろに鳴く蝉の 声をし聞けば都し思ほゆ

が載る。ただし「うつせみ」の掲載は46首に上り、「現世」の意で用いられている。

セミの語源は中国語の「蝉(せん)」と言われているが、これはセミの鳴き声から来ている。

「おくの細道」にある芭蕉の「閑かさや~」の蝉の句は、元禄2年5月27日(1689年7月13日)に、出羽国の立石寺で詠まれたもの。蝉の種類はニイニイゼミだと言われている。

【蝉の俳句】

閑かさや岩にしみ入る蝉の声 松尾芭蕉

せみなくやつくづく赤い風車 小林一茶

【アブラゼミの鳴き声】褐色の翅をもつ油蝉は、北海道から九州までの人里から山地まで幅広く生息。サクラなどのバラ科樹木に多い。真夏の暑さを増幅させるように鳴く蝉である。(YouTube 動画)

【ニイニイゼミの鳴き声】小型の蝉で、夏の季語となる蝉4種の中では、一番最初に鳴き始める。芭蕉の「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」も、この蝉を詠んだものだと言われている。(YouTube 動画)

【クマゼミの鳴き声】かつては西日本中心に生息していたが、温暖化とともに東日本にも進出していると言われるクマゼミ。7月中旬から1か月、サクラなどの木に止まり、午前中を中心に集団で大音響で鳴く。(YouTube 動画)

【ミンミンゼミの鳴き声】蝉の声を代表するように「ミンミン」と鳴き、その鳴き声は夏の風物詩である。北海道から九州にかけて分布するが、東日本では平地部でも多く見られるのに対し、西日本では主に山間部に生息する。(YouTube 動画)

夏の午後、強い日射により地面から上昇気流が生じ、積乱雲が生じて、時に雷・突風・雹を交えて、激しいにわか雨が降る。熱帯地方で発生するスコールと、同じようなものである。

夏の午後、強い日射により地面から上昇気流が生じ、積乱雲が生じて、時に雷・突風・雹を交えて、激しいにわか雨が降る。熱帯地方で発生するスコールと、同じようなものである。

「こうちゅう」と読めば、ホタルやテントウムシをも含むコウチュウ目の昆虫であるが、俳句では、「甲虫」と書いて「かぶとむし」と読ませる。

「こうちゅう」と読めば、ホタルやテントウムシをも含むコウチュウ目の昆虫であるが、俳句では、「甲虫」と書いて「かぶとむし」と読ませる。 インド原産のハス科多年性水生植物。水芙蓉・水の花とも呼ぶハスの花を、「蓮華(れんげ)」とも言う。7月の誕生花で、インド・スリランカ・ベトナムでは国花になっている。

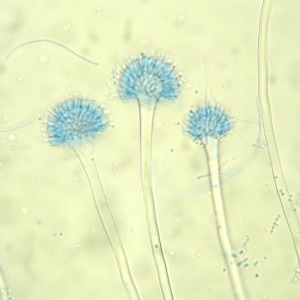

インド原産のハス科多年性水生植物。水芙蓉・水の花とも呼ぶハスの花を、「蓮華(れんげ)」とも言う。7月の誕生花で、インド・スリランカ・ベトナムでは国花になっている。 菌糸からなる糸状菌(しじょうきん)。子実体をつくるものをキノコと言うが、コロニーを形成して目に見える形となったものをカビという。高温多湿化で生育するものが多いため、日本では梅雨時に黴が生えやすくなり、夏の季語となる。

菌糸からなる糸状菌(しじょうきん)。子実体をつくるものをキノコと言うが、コロニーを形成して目に見える形となったものをカビという。高温多湿化で生育するものが多いため、日本では梅雨時に黴が生えやすくなり、夏の季語となる。 カメムシ目に属する。蝉は、夏の季語になるものと、春の季語、秋の季語になるものがあり、夏の蝉としてニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミが親しまれている。因みに春の季語となるものにハルゼミ、秋の季語となるものに、ツクツクボウシ、ヒグラシがある。

カメムシ目に属する。蝉は、夏の季語になるものと、春の季語、秋の季語になるものがあり、夏の蝉としてニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミが親しまれている。因みに春の季語となるものにハルゼミ、秋の季語となるものに、ツクツクボウシ、ヒグラシがある。 南風は夏の季語。夏に南風が吹くと、太平洋高気圧の影響で日本列島は晴れることが多い。

南風は夏の季語。夏に南風が吹くと、太平洋高気圧の影響で日本列島は晴れることが多い。 ハエと同じ双翅目に属し、2枚の翅を持つカ科の昆虫。最も普通に見られるアカイエカや、一般にヤブカと呼ばれるヒトスジシマカなど、日本では約100種が確認されている。

ハエと同じ双翅目に属し、2枚の翅を持つカ科の昆虫。最も普通に見られるアカイエカや、一般にヤブカと呼ばれるヒトスジシマカなど、日本では約100種が確認されている。 麦芽をビール酵母で発酵させたビール。上面発酵のエールと下面発酵のラガーに大別され、日本では、ラガーの一種「ピルスナー」が主流である。

麦芽をビール酵母で発酵させたビール。上面発酵のエールと下面発酵のラガーに大別され、日本では、ラガーの一種「ピルスナー」が主流である。 夏山とは、高山というよりもむしろ、草木の青々と茂った山のことを言う。長期休暇における登山の対象となる山。

夏山とは、高山というよりもむしろ、草木の青々と茂った山のことを言う。長期休暇における登山の対象となる山。 まだ稲の実っていない、7月下旬ごろの青々とした田のことをいう。稲を植え付ける前は「黒田」、雪が積もった冬の田は「白田」という。

まだ稲の実っていない、7月下旬ごろの青々とした田のことをいう。稲を植え付ける前は「黒田」、雪が積もった冬の田は「白田」という。