三夏の季語 皮剥

カワハギは、フグ目カワハギ科に分類される魚の一種で、地方によってはハゲ、ハギ、マルハゲ、メンボウなどとも呼ぶ。カワハギ科の中には、カワハギよりやや食味が劣るとされるウマヅラハギもあり、俳句では「馬面」として詠むことがある。

カワハギは、フグ目カワハギ科に分類される魚の一種で、地方によってはハゲ、ハギ、マルハゲ、メンボウなどとも呼ぶ。カワハギ科の中には、カワハギよりやや食味が劣るとされるウマヅラハギもあり、俳句では「馬面」として詠むことがある。

青森から九州の比較的浅い海に生息し、一年を通じて釣れるが、口が小さいためになかなか釣れない高級魚である。産卵期は5月から8月であり、比較的この時期に目にしやすい。身は夏が美味とされるが、皮剥の最大の特徴である肝は、冬場に備えて栄養を蓄える秋が旬となる。

ざらざらした皮に身が覆われており、調理する時には面白いように剥げることから、「皮剥」の名がついた。

【皮剥の俳句】

うまづらかははぎ長き泣顔いかにせん 加藤楸邨

鮑は殻に渦巻きがあり、ミミガイ科の大型の巻貝に分類される。鮑と呼ばれるものは1種類ではなく、クロアワビ・メガイアワビ・マダカアワビ・エゾアワビがある。北海道から九州までの水深数十メートルまでの岩礁に生息し、クロアワビ⇒メガイアワビ⇒マダカアワビの順に深いところで生活している。

鮑は殻に渦巻きがあり、ミミガイ科の大型の巻貝に分類される。鮑と呼ばれるものは1種類ではなく、クロアワビ・メガイアワビ・マダカアワビ・エゾアワビがある。北海道から九州までの水深数十メートルまでの岩礁に生息し、クロアワビ⇒メガイアワビ⇒マダカアワビの順に深いところで生活している。 スズキ目イサキ科スズキ目イサキ。漢字では、「伊佐木」「伊佐幾」「鶏魚」などと書く。東北以南の外洋に面した岩礁に生息する、体長約40センチの白身魚である。

スズキ目イサキ科スズキ目イサキ。漢字では、「伊佐木」「伊佐幾」「鶏魚」などと書く。東北以南の外洋に面した岩礁に生息する、体長約40センチの白身魚である。 スズキ目アジ科アジ亜科に属す青魚で、主にマアジを指す。「ぜんご」「ぜいご」と呼ばれる体側の稜鱗が特徴であり、白身魚と赤身魚の中間の身質を持つ。

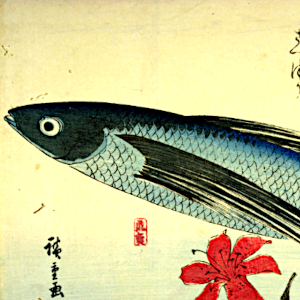

スズキ目アジ科アジ亜科に属す青魚で、主にマアジを指す。「ぜんご」「ぜいご」と呼ばれる体側の稜鱗が特徴であり、白身魚と赤身魚の中間の身質を持つ。 ダツ目トビウオ科の魚で、世界に50種ほどが知られている。日本でも30種ほどが獲れ、ツクシトビウオやハマトビウオ、ホントビウオがよく揚がる。日本海側では、顎が落ちるほど美味いために「アゴ」と呼ばれるようになった(学名からきたなどの異説もある)。

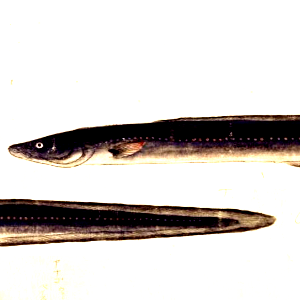

ダツ目トビウオ科の魚で、世界に50種ほどが知られている。日本でも30種ほどが獲れ、ツクシトビウオやハマトビウオ、ホントビウオがよく揚がる。日本海側では、顎が落ちるほど美味いために「アゴ」と呼ばれるようになった(学名からきたなどの異説もある)。 ウナギ目アナゴ科に属する、鱗のない魚。同じ科にチンアナゴなどもあるが、「穴子」と言った場合にはマアナゴを指す。夏場は日本各地の浅い海の底に生息し、雄は50センチ、雌は100センチになる。冬場は、水深の深い海に移動する。産卵は、6月から9月に沖ノ鳥島南方沖に移動して行う。

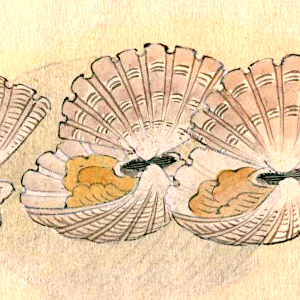

ウナギ目アナゴ科に属する、鱗のない魚。同じ科にチンアナゴなどもあるが、「穴子」と言った場合にはマアナゴを指す。夏場は日本各地の浅い海の底に生息し、雄は50センチ、雌は100センチになる。冬場は、水深の深い海に移動する。産卵は、6月から9月に沖ノ鳥島南方沖に移動して行う。 帆立貝は、膨らみが大きい貝殻と小さい貝殻が合わさる二枚貝であり、イタヤガイ科に属する。日本では、北海道・東北の浅い海から捕れる。

帆立貝は、膨らみが大きい貝殻と小さい貝殻が合わさる二枚貝であり、イタヤガイ科に属する。日本では、北海道・東北の浅い海から捕れる。 十脚目に属する海老とは違い、蝦蛄は口脚目に属する節足動物である。日本各地の内海の水深10mから30mの泥底に浅い穴を掘って生活し、捕脚を用いてカニなどを叩き割って捕食する。時化のあとによく動き回る習性を利用して、刺し網漁などが行われる。

十脚目に属する海老とは違い、蝦蛄は口脚目に属する節足動物である。日本各地の内海の水深10mから30mの泥底に浅い穴を掘って生活し、捕脚を用いてカニなどを叩き割って捕食する。時化のあとによく動き回る習性を利用して、刺し網漁などが行われる。 車海老は、十脚目クルマエビ科に分類される海老で、その美味さと姿の美しさから、海老の代表格とされてきた。ハルエビと呼ぶ地方もあるが、夏の季語となっている。ただし、ほとんどの歳時記に記載はない。

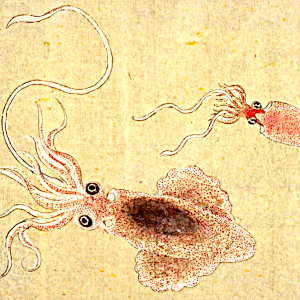

車海老は、十脚目クルマエビ科に分類される海老で、その美味さと姿の美しさから、海老の代表格とされてきた。ハルエビと呼ぶ地方もあるが、夏の季語となっている。ただし、ほとんどの歳時記に記載はない。 軟体動物門頭足綱十腕形上目に属し、コウイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ・アオリイカ・スルメイカ・ホタルイカなどがある(*ホタルイカは春の季語)。8本の腕と2本の触腕を持ち、敵の目を眩ませるために墨を吐く。体内にはイカの骨というものがあり、ヤリイカなどでは有機質の薄膜であるが、コウイカでは発達して石灰質の舟形になる。

軟体動物門頭足綱十腕形上目に属し、コウイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ・アオリイカ・スルメイカ・ホタルイカなどがある(*ホタルイカは春の季語)。8本の腕と2本の触腕を持ち、敵の目を眩ませるために墨を吐く。体内にはイカの骨というものがあり、ヤリイカなどでは有機質の薄膜であるが、コウイカでは発達して石灰質の舟形になる。