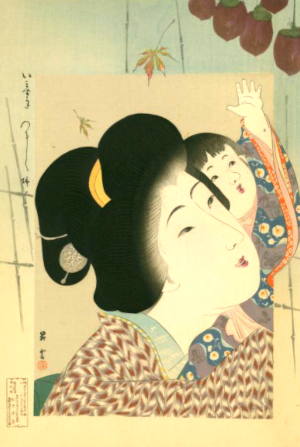

晩秋の季語 紅葉

紅葉狩(もみじがり)・紅葉山(もみじやま)・もみぢ葉(もみじば)・色葉(いろは)・夕紅葉(ゆうもみじ)・谷紅葉(たにもみじ)・紅葉見(もみじみ)・観楓(かんぷう)・紅葉酒(もみじざけ)・紅葉茶屋(もみじぢゃや)・黄葉(もみじ・こうよう)・黄落(こうらく)・末枯(うらがれ)・末枯るる・照葉(てりは)

春の花・夏の時鳥・冬の雪とともに、四季を代表する景物。連俳では、花・時鳥・月・雪とともに、「五個の景物」になる。いずれにしても、秋の季語の代表のようなものである。

春の花・夏の時鳥・冬の雪とともに、四季を代表する景物。連俳では、花・時鳥・月・雪とともに、「五個の景物」になる。いずれにしても、秋の季語の代表のようなものである。

紅葉の実態は、葉緑素がなくなりアントシアンなどの色素が蓄積して起こる、葉の赤変や黄変。代表は楓。北海道の大雪山では9月頃から始まり、九州では12月中旬ころまで見られる。色づき始めると、完全に散るまで1カ月間は紅葉を楽しむことができる。桜と同じように、日本気象協会では紅葉情報を提供しており、紅葉前線としてメディアで取り上げられる。

「もみいづる」「もみづる」の動詞もある。古くは、紅葉するという意の「もみつ」が、平安時代以降濁音化して「もみづ」となり「もみじ」の語源になったと言われている。尚、「もみつ」は染色に関わる言葉で、「揉み出づ」のこと。ベニバナを揉んでで染め上げた絹織物のことを、紅絹(もみ)といった。

万葉集には黄葉で「もみち」と読み、100首あまりが載る。柿本人麻呂に

秋山に落つる黄葉しましくは な散り乱ひそ妹があたり見む

がある。また、伊勢物語の「楓のもみぢ」では、宮仕えする男が大和の女に向けて、自らの心を紅葉するもみじに掛けて

君がため手折れる枝は春ながら かくこそ秋のもみぢしにけれ

と歌うと、女がその心変わりを疑い

いつのまにうつろふ色のつきぬらむ 君が里には春なかるらし

と、飽き(秋)を連想させる歌を返すという話がある。

アブラナ科アブラナ属の花の総称で、種は菜種油の原料となることから、その植物を油菜ともいう。花を食するものは菜花という。晩春の季語ではあるが、年末に花をつけ始める地方もある。

アブラナ科アブラナ属の花の総称で、種は菜種油の原料となることから、その植物を油菜ともいう。花を食するものは菜花という。晩春の季語ではあるが、年末に花をつけ始める地方もある。 大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。

大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。 大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。

大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。 大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。

大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。 大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。

大きいことを表す「う」と水の「み」が結びつき、「うみ」となった。また海は、母なる海として「産み」に結び付けられることもある。 同じ蜻蛉でも、糸蜻蛉や川蜻蛉、早苗蜻蛉は夏の季語となる。また、「蜻蛉生る」も夏の季語である。トンボの古名とされることから、「カゲロウ」にも蜻蛉の字をあてるが、現在ではカゲロウ目の昆虫を指し、トンボ目の昆虫とは全く異なる。

同じ蜻蛉でも、糸蜻蛉や川蜻蛉、早苗蜻蛉は夏の季語となる。また、「蜻蛉生る」も夏の季語である。トンボの古名とされることから、「カゲロウ」にも蜻蛉の字をあてるが、現在ではカゲロウ目の昆虫を指し、トンボ目の昆虫とは全く異なる。 常緑低木。古くから園芸品種として交配され、品種が多い。山野に自生するものもあるが、ヒラドツツジは街路樹として数多く栽培され、晩春に色鮮やかな花をつける。古くからの伝統色に躑躅色(つつじいろ)があるが、これは、赤い躑躅の花のような鮮やかな赤紫色のことである。見る人の足を引き止める美しさから、躑躅を「てきちょく」と読み、躊躇の意にも用いる。

常緑低木。古くから園芸品種として交配され、品種が多い。山野に自生するものもあるが、ヒラドツツジは街路樹として数多く栽培され、晩春に色鮮やかな花をつける。古くからの伝統色に躑躅色(つつじいろ)があるが、これは、赤い躑躅の花のような鮮やかな赤紫色のことである。見る人の足を引き止める美しさから、躑躅を「てきちょく」と読み、躊躇の意にも用いる。 縄文時代の遺跡から柿の種が発掘されており、日本の在来果樹の一つと考えられている柿の木は、5月の終わり頃から6月にかけて白黄色の花をつけ、秋に結実する。1214年には、川崎市で突然変異による甘柿・禅師丸が生まれ、現存する世界最古の甘柿となった。この禅師丸や、富有柿、次郎柿、御所柿などの甘柿はそのまま食することができるが、愛宕柿などの渋柿はタンニンが多く含まれており、干し柿にするなど渋抜き処理をして食す。

縄文時代の遺跡から柿の種が発掘されており、日本の在来果樹の一つと考えられている柿の木は、5月の終わり頃から6月にかけて白黄色の花をつけ、秋に結実する。1214年には、川崎市で突然変異による甘柿・禅師丸が生まれ、現存する世界最古の甘柿となった。この禅師丸や、富有柿、次郎柿、御所柿などの甘柿はそのまま食することができるが、愛宕柿などの渋柿はタンニンが多く含まれており、干し柿にするなど渋抜き処理をして食す。