三夏の季語 駒鳥

駒鳥は、鳥綱スズメ目ヒタキ科コマドリ属に分類される。夏鳥として中華人民共和国南部から4月頃に飛来してくるコマドリと、伊豆諸島や種子島・屋久島に生息するタネコマドリがいる。亜高山帯の渓谷の針葉樹林などで、昆虫などを捕食しながら生活し、春から初夏にかけて繁殖活動を行う。

駒鳥は、鳥綱スズメ目ヒタキ科コマドリ属に分類される。夏鳥として中華人民共和国南部から4月頃に飛来してくるコマドリと、伊豆諸島や種子島・屋久島に生息するタネコマドリがいる。亜高山帯の渓谷の針葉樹林などで、昆虫などを捕食しながら生活し、春から初夏にかけて繁殖活動を行う。

ヨーロッパには「ヨーロッパコマドリ」がおり、最も親しまれている鳥の一種となっている。

ウグイスやオオルリとともに、日本三鳴鳥に挙げられる。鳴き声が馬のいななきに似ているところから「駒鳥」と命名された。

俳諧歳時記栞草(1851年)では、春之部「兼三春物」に分類する。現代でも、歳時記によっては春に分類したり夏に分類したりする。

【駒鳥の俳句】

駒鳥の声ころびけり岩の上 斯波園女

【駒鳥の鳴き声】笹が下草として茂った亜高山帯の森林などに生息しており、目にする機会は少ない。美しい声で鳴き、日本三鳴鳥に挙げられている。(YouTube 動画)

カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属カイツブリは、日本では4月から7月頃が繁殖期となり、水辺に水生植物の葉や茎などで巣を作る。水生植物などに絡めて漂わないようにしてあるが、水上に浮いているように見えることから、「鳰浮巣」と呼ぶ。そこに、5個前後の卵を産み、約3週間、雌雄交代で抱卵する。雛は、孵化後約1週間で、巣から出て泳ぐようになる。

カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属カイツブリは、日本では4月から7月頃が繁殖期となり、水辺に水生植物の葉や茎などで巣を作る。水生植物などに絡めて漂わないようにしてあるが、水上に浮いているように見えることから、「鳰浮巣」と呼ぶ。そこに、5個前後の卵を産み、約3週間、雌雄交代で抱卵する。雛は、孵化後約1週間で、巣から出て泳ぐようになる。 鱗翅目に分類される昆虫の内、

鱗翅目に分類される昆虫の内、 今日では、セキチクを改良した園芸種であるナデシコ科ナデシコ属トコナツを指すことが多い。江戸時代に開発され、多くの品種があり、年中咲かせることができる。

今日では、セキチクを改良した園芸種であるナデシコ科ナデシコ属トコナツを指すことが多い。江戸時代に開発され、多くの品種があり、年中咲かせることができる。 ケシ科ケシ属ヒナゲシ。4月から7月頃に花が咲く。ヨーロッパ原産で、フランスやポーランドでは国花ともなっている。

ケシ科ケシ属ヒナゲシ。4月から7月頃に花が咲く。ヨーロッパ原産で、フランスやポーランドでは国花ともなっている。 「茄子の花」は夏の季語であるが、茄子の実も、「

「茄子の花」は夏の季語であるが、茄子の実も、「 水に浮かべて遊ぶ玩具の総称。壺の上の人形を下部の笛を吹いて回す玩具(猩々小僧)も「浮人形」と呼ぶが、こちらは季語とはならない。

水に浮かべて遊ぶ玩具の総称。壺の上の人形を下部の笛を吹いて回す玩具(猩々小僧)も「浮人形」と呼ぶが、こちらは季語とはならない。

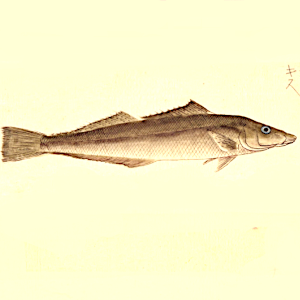

スズキ目スズキ亜目キス科。シロギスやアオギスなどがあるが、特にシロギスを「鱚」とすることが多い。因みに「鱚」は国字。

スズキ目スズキ亜目キス科。シロギスやアオギスなどがあるが、特にシロギスを「鱚」とすることが多い。因みに「鱚」は国字。