初秋の季語 残暑

立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。

立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。

東京では、8月1日から8月10日頃に、最高気温・最低気温ともに1年を通じて最も高くなる。よって立秋あたりでは、秋の気配はなかなかに見つけにくい。

また、最高気温も8月いっぱいは30度を超えるため疲労が蓄積し、真夏以上に暑さが堪えるのが残暑の特徴と言える。

立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。

立秋を過ぎても残る暑さを言い秋の季語となる。立秋は8月7日前後なので、それ以降の暑さは残暑となる。概ね8月いっぱいの暑さを残暑と言う。

東京では、8月1日から8月10日頃に、最高気温・最低気温ともに1年を通じて最も高くなる。よって立秋あたりでは、秋の気配はなかなかに見つけにくい。

また、最高気温も8月いっぱいは30度を超えるため疲労が蓄積し、真夏以上に暑さが堪えるのが残暑の特徴と言える。

盆の鎮魂や秋祭りの奉納として打ち上げられ、秋の季語として扱う場合もあるが、両国の花火が川開きとともに行われたことが全国に広がり、夏の風物詩として定着し、夏の季語となっている。

盆の鎮魂や秋祭りの奉納として打ち上げられ、秋の季語として扱う場合もあるが、両国の花火が川開きとともに行われたことが全国に広がり、夏の風物詩として定着し、夏の季語となっている。

俳諧歳時記栞草では秋之部に分類され、和漢三才図絵の引用で「熢燧(のろし)に代ふべきもの」としているが、「夏月河辺の遊興」との記述もある。

その種類も多く、観賞用では打上花火・仕掛花火・手花火などのおもちゃ花火に分けられる。

花火のルーツは、6世紀頃の中国の狼煙と言われている。13世紀にヨーロッパに渡り、色と音が加わった。日本で観賞用に花火が用いられはじめたのは、室町時代から戦国時代だと考えられているが、外国人の布教に伴うものである。

現代につながる花火を最初に鑑賞したのは、徳川家康だと言われており、1613年8月にイギリスの国司が駿府城を訪れて披露したとされる(1589年に伊達政宗が米沢城で見た、中国人花火師によるものがはじめてのものだとの説もある)。

江戸時代になると、戦での火薬の使用が減少していくとともに、花火を専門に扱う火薬屋が登場し、おもちゃ花火(手花火)の製造を行った。

流行とともに江戸では火災が頻発したために、17世紀に3回に分けて花火禁止令が出された。その影響で、江戸を追われるように地方に花火が広がっていく。

因みに、1659年におもちゃ花火をはじめて売り出した鍵屋が、現在における日本で最も古い花火業者(宗家花火鍵屋)となっている。鍵屋は1711年に、徳川家宣の命で、初めて隅田川に花火(流星)を打ち上げた。享保18年(1733年)5月28日には、水神祭の両国川開き大花火を創始している。

鍵屋と並んで名の挙がる「玉屋」は、1808年に鍵屋が番頭に暖簾分けして生まれた。両国の川開きでは、両国橋を挟んで上流を玉屋、下流を鍵屋が受け持ち、鍵屋を凌ぐ勢いがあった。しかし、火事を起こしたために一代で取り潰しとなった。

「花火屋は何れも稲荷の氏子なり」という川柳がある。鍵屋は稲荷神を守護神とし、玉屋に暖簾分けする際に、鍵と玉をそれぞれに持つ眷属にあやかったということを謳ったものである。

日本の花火は美しいと言われるが、その最大の特徴は丸さである。外国の花火玉は筒を用いるのに対し、日本の花火玉は球形なので、打ち上がった時に美しい球となる(現在では、外国の花火も改良が進んでいる)。

【花火】花火は、目だけでなく耳でも楽しむもの。だから、最近はやりの音楽などいらない。(YouTube 動画)

中国原産の、ノウゼンカズラ科の落葉性のつる性木本。

中国原産の、ノウゼンカズラ科の落葉性のつる性木本。

「霄」は空のことで、空をも凌ぐほどに高いところに花を咲かせるところから、「凌霄花」と呼ばれる。晩夏から秋にかけて咲かせる橙色の花は、よく目立つ。英語では、トランペットフラワーと呼ばれる。

陵苕(のうしょう・まかやき)とも呼ばれ、乃宇世宇として本草和名に載ることから、平安時代以前に渡来していたと考えられている。薬用として栽培され、日干しにした花には、利尿効果があるとされた。

花言葉は「名声」。中国では、ものに絡まりついて高く伸びていく様から、愛の象徴とされる。

鳥飼洞斎の「改正月令博物筌」には「凌霄花之詞」の引用があり、酒に酔った仙女・素娥の髪から落ちた簪が凌霄花になったという。

すこしづつ時計のくるふ凌霄花 三田きえ子

夏の午後、強い日射により地面から上昇気流が生じ、積乱雲が生じて、時に雷・突風・雹を交えて、激しいにわか雨が降る。熱帯地方で発生するスコールと、同じようなものである。

夏の午後、強い日射により地面から上昇気流が生じ、積乱雲が生じて、時に雷・突風・雹を交えて、激しいにわか雨が降る。熱帯地方で発生するスコールと、同じようなものである。

梅雨明けから秋雨が降るまでの間の夕方の雨を、「夕立」と呼ぶことが普通であった。しかし、温暖化の影響からか、夕立の降る期間が長くなっているような印象を受ける。

「夕立つ」が名詞化して「夕立」になったとされ、夕方に風や雲が起こり立つことに誘発される雨である。

万葉集には、夕立の後の涼しさを歌った小鯛王の

夕立の雨うち降れば春日野の 尾花の末の白露思ほゆ

がある。また、新古今和歌集では、西行法師の

よられつる野もせの草のかげろひて すずしくくもる夕立の空

などが知られる。

夕立は涼を呼ぶとともに、降り始めに立ちのぼる香りにも趣きがある。この、雨の匂いの元は、雷によって発生するオゾンや、土壌微生物が産出する揮発物質だと言われている。近年では、「ペトリコール」という、石のエッセンスを意味する造語で呼ばれている。

夕立や田を見めぐりの神ならば 宝井其角

桑海や大夕立あとなほけぶる 高浜年尾

「こうちゅう」と読めば、ホタルやテントウムシをも含むコウチュウ目の昆虫であるが、俳句では、「甲虫」と書いて「かぶとむし」と読ませる。

「こうちゅう」と読めば、ホタルやテントウムシをも含むコウチュウ目の昆虫であるが、俳句では、「甲虫」と書いて「かぶとむし」と読ませる。

一般にカブトムシと呼ばれる日本産のものは、コウチュウ目コガネムシ科カブトムシ亜科真性カブトムシ族のヤマトカブトムシである。沖縄に生息するヤンバルテナガコガネを除けば、日本最大の昆虫で、「昆虫の王様」とも呼ばれる。

成虫は6月から9月頃に見られ、夜間、クヌギやコナラなどの樹液に集まる。夏休みに行う昆虫採集では、最も人気の高い昆虫であり、夏の季語となる。走光性があり、街灯などにも飛来する。

カブトムシは鳴くと言われることもあるが、興奮した時に上翅と腹部をこすり合わせて出す、摩擦音である。

兜の前立てのような角をオスが持つことが、カブトムシの名前の由来である。この角を用いて、餌場や雌を求めて争う。因みに、兜の前立て自体は鍬形(くわがた)という。

江戸時代の「大和本草」に取り上げられるが、俳諧歳時記栞草に名は見られない。夜行性であるためか、江戸時代にはそれほど馴染みのある昆虫ではなかったと見られる。カブトムシが人気になったのは、懐中電灯が庶民のものとなり、昆虫の飼い方の教材が人気を集めた1960年代になってから。

死してなほ兜のおもき兜虫 土生重次

蓮の花(はすのはな)・白蓮(はくれん・びゃくれん)・紅蓮(ぐれん)・はちす(はちす)

インド原産のハス科多年性水生植物。水芙蓉・水の花とも呼ぶハスの花を、「蓮華(れんげ)」とも言う。7月の誕生花で、インド・スリランカ・ベトナムでは国花になっている。

インド原産のハス科多年性水生植物。水芙蓉・水の花とも呼ぶハスの花を、「蓮華(れんげ)」とも言う。7月の誕生花で、インド・スリランカ・ベトナムでは国花になっている。

7月から8月にかけて咲く花の色は白から桃色で、朝に開花して昼には閉じる。

地下茎は「蓮根(れんこん)」で、「蓮根掘る(はすねほる)」が冬の季語になる。

花托がハチの巣に似ていることから古くは「はちす」と呼ばれており、「ハス」に転訛した。

インドでは太古から聖なる花と見なされ、ヒンドゥー教では梵天、つまり創造神・ブラフマーが座すとされる。また仏教では、仏の智慧や慈悲の象徴となっている。

日本には古くから渡来していたと考えられており、縄文から弥生時代にかけての遺跡から出てきた古代蓮が、現代に蘇っている。

維摩経に「泥中の蓮」があり、北宋時代の愛蓮説には「蓮は泥より出でて泥に染まらず」とある。また「一蓮托生」という言葉は、死後に同じ蓮花の上に生まれ変わるという意味の仏教用語であり、転じて、結果はどうあれ行動を共にすることをいう。

「蓮の糸(はちすのいと)」は極楽往生の縁を結ぶとされている。「紅蓮地獄」は、寒さのために皮膚が破れて紅色の蓮のようになるという地獄の名である。

古事記(雄略記)には、赤猪子という美しい童女が結婚を約束されるが、すっかり忘れ去られていて、年老いてから再開する話が出てくる。そこで歌われる志都歌の最後に、蓮の花を、若い盛りの比喩に用いている。

日下江の入江の蓮 花蓮身の盛人 ともしきろかも

万葉集に蓮は4首出てくるが、長意吉麻呂は

蓮葉はかくこそあるもの意吉麻呂が 家なるものは芋の葉にあらし

と、蓮の葉に似ている芋の葉に絡めて、面白く歌い上げている。

「白蓮」は、白い蓮の花のことをいうが、白い木蓮のことも「白蓮」と呼び、こちらは春の季語になる。

うす縁や蓮に吹かれて夕茶漬 小林一茶

鯉飛びてあだに蓮ちる夕かな 勝見二柳

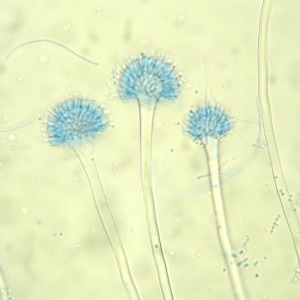

菌糸からなる糸状菌(しじょうきん)。子実体をつくるものをキノコと言うが、コロニーを形成して目に見える形となったものをカビという。高温多湿化で生育するものが多いため、日本では梅雨時に黴が生えやすくなり、夏の季語となる。

菌糸からなる糸状菌(しじょうきん)。子実体をつくるものをキノコと言うが、コロニーを形成して目に見える形となったものをカビという。高温多湿化で生育するものが多いため、日本では梅雨時に黴が生えやすくなり、夏の季語となる。

顕微鏡で見ると、菌糸と呼ばれる糸状の細胞が観察できる。その菌糸は、胞子が発芽することによって形成される。有機物から栄養分を得ながら伸張し、単性生殖と有性生殖の両方を行うことが知られている。

数万にのぼる種類のカビが知られており、食品を腐らせたり、アレルギーなどの病気を誘発する悪い生物として認識されている。クロカビやアオカビが、生活する中で馴染み深いものであり、中には水虫の元になる白癬菌などもある。

しかし、コウジカビなど、食品の製造に欠かせない種類のカビや、ペニシリンなどの抗生物質を生み出す有益な種類のカビもある。日本では古くから、カビを利用した食品の製造が行われており、酒・醤油・漬物・納豆・鰹節などがそれにあたる。海外でも、チーズの製造などにカビを活用している。

語源は「醸す」にあると言われ、「醸ぶ(かぶ)」の転訛とされる。

慣用句に、時代遅れを表す「黴が生える」がある。

黴の中言葉となればもう古し 加藤楸邨