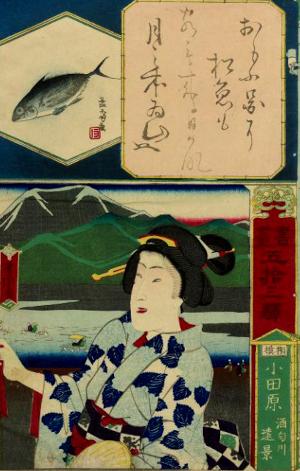

ن»²ه¤ڈمپ®ه£èھم€€ç´…粉مپ®èٹ±

ç´…è—چèٹ±ï¼ˆمپ¹مپ«مپ°مپھ)مƒ»ç´…èٹ±ï¼ˆمپ¹مپ«مپ°مپھ)مƒ»ç´…مپ®èٹ±ï¼ˆمپ¹مپ«مپ®مپ¯مپھ)مƒ»وœ«و‘کèٹ±ï¼ˆمپ™مپˆمپ¤م‚€مپ¯مپھ)

م‚¨م‚¸مƒ—مƒˆهژں産م€پم‚م‚¯ç§‘مƒ™مƒ‹مƒگمƒٹه±مپ®ن¸€ه¹´èچ‰م€‚وœ«و‘کèٹ±ï¼ˆمپ™مپˆمپ¤م‚€مپ¯مپھ)مپ¨م‚‚ه‘¼مپ¶م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹èٹ±م€‚و—¥وœ¬مپ«مپ¯3ن¸–ç´€مپ«ه‘‰مپ‹م‚‰و¸،و¥مپ—مپ¦مپچمپںمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پم€Œه‘‰è—چ(مپڈم‚Œمپ®مپ‚مپ„)م€چم€Œن¹…礼ه¥ˆç‚؛(مپڈم‚Œمپھمپ„)م€چمپھمپ©مپ¨ه‘¼م‚“مپ م€‚

م‚¨م‚¸مƒ—مƒˆهژں産م€پم‚م‚¯ç§‘مƒ™مƒ‹مƒگمƒٹه±مپ®ن¸€ه¹´èچ‰م€‚وœ«و‘کèٹ±ï¼ˆمپ™مپˆمپ¤م‚€مپ¯مپھ)مپ¨م‚‚ه‘¼مپ¶م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹èٹ±م€‚و—¥وœ¬مپ«مپ¯3ن¸–ç´€مپ«ه‘‰مپ‹م‚‰و¸،و¥مپ—مپ¦مپچمپںمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پم€Œه‘‰è—چ(مپڈم‚Œمپ®مپ‚مپ„)م€چم€Œن¹…礼ه¥ˆç‚؛(مپڈم‚Œمپھمپ„)م€چمپھمپ©مپ¨ه‘¼م‚“مپ م€‚

وں“م‚پمپںè،£é،مپ¯è‰²èگ½مپ،مپ—م‚„مپ™مپ„مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پç´…èٹ±مپ¯م€Œمپ†مپ¤م‚چمپ†م€چم€Œمپ¯مپ‹مپھمپ„م€چمپ«çµگمپ³مپ¤مپڈم€‚ه¤§ن¼´ه®¶وŒپمپŒم€پمپمپ®ç§»م‚چمپ„وک“مپ•م‚’و©،مپ¨و¯”較مپ—مپںه’ŒوŒمپŒم€پن¸‡è‘‰é›†مپ«è¼‰م‚‹م€‚

ç´…مپ¯مپ†مپ¤م‚چمپµم‚‚مپ®مپو©،مپ®م€€مپھم‚Œمپ«مپ—و¥مپ¬مپ«مپھمپ»مپ—مپ‹م‚پم‚„م‚‚

ç´…èٹ±مپ‹م‚‰مپ¨م‚Œم‚‹ç´…مپ¯م€پم€Œç´…ن¸€هŒپ金ن¸€هŒپم€چمپ¨è¨€م‚ڈم‚Œم‚‹مپ»مپ©مپ«é«کن¾،مپ§م€پو±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ®ç”£هœ°مپ مپ£مپںوœ€ن¸ٹه·وµپهںںم‚’و½¤مپ—مپںم€‚ن»ٹمپ§مپ¯ن¸ه›½ç”£مپ«وٹ¼مپ•م‚Œç”ں産é‡ڈمپ¯و¸›مپ£مپںم‚‚مپ®مپ®م€پç´…èٹ±مپ¯ه±±ه½¢çœŒمپ®çœŒèٹ±مپ«وŒ‡ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه±±ه½¢çœŒمپ§مپ¯م€پç´…èٹ±مپŒه’²مپڈ7وœˆن¸ٹو—¬مپ«م€پم€Œمپ¹مپ«مپ°مپھç¥م€چمپŒé–‹ه‚¬مپ•م‚Œم‚‹م€‚

ç´…èٹ±مپ¯م€پوں“و–™ن»¥ه¤–مپ«م‚‚用途مپŒه؛ƒمپ„م€‚ن¹¾ç‡¥مپ•مپ›مپںèٹ±مپ¯ç´…èٹ±ï¼ˆمپ“مپ†مپ‹ï¼‰مپ¨ه‘¼مپ¶م€پè،€è،Œن؟ƒé€²ن½œç”¨مپŒمپ‚م‚‹ç”ںè–¬مپ«مپ™م‚‹م€‚ه°ڈç”؛ç´…مپ¨ه‘¼مپ¶هڈ£ç´…م‚‚è£½é€ مپ•م‚Œمپںم€‚ç´…èٹ±مپ®ç¨®هگم‚’وگ¾م‚Œمپ°م€پç´…èٹ±و²¹مپ«م‚‚مپھم‚‹م€‚

م€گ紅粉مپ®èٹ±مپ®ن؟³هڈ¥م€‘

مپ¾م‚†مپ¯مپچم‚’ن؟¤مپ«مپ—مپ¦ç´…粉مپ®èٹ±م€€م€€و¾ه°¾èٹ蕉

▶م€€ه¤ڈمپ®ه£èھمپ«مپھمپ£مپںèٹ±م€€è¦‹é ƒمپ¨هگچو‰€

ï»؟

ن½“è‡م‚’و¶ˆمپ™مپ“مپ¨مپŒوœ¬و¥مپ®ن½؟用目çڑ„مپ§مپ‚م‚ٹم€پن½“è‡مپŒوœ€م‚‚مپچمپ¤مپڈمپھم‚‹ه¤ڈه ´مپ¯م€پو´»è؛چمپ®ه ´مپŒه؛ƒمپŒم‚‹مپںم‚پمپ«م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚

ن½“è‡م‚’و¶ˆمپ™مپ“مپ¨مپŒوœ¬و¥مپ®ن½؟用目çڑ„مپ§مپ‚م‚ٹم€پن½“è‡مپŒوœ€م‚‚مپچمپ¤مپڈمپھم‚‹ه¤ڈه ´مپ¯م€پو´»è؛چمپ®ه ´مپŒه؛ƒمپŒم‚‹مپںم‚پمپ«م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚

و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«هˆç‰©مپŒç¸پ起物مپ¨مپ—مپ¦çڈچé‡چمپ•م‚Œمپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پçڈ¾هœ¨مپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§é°¹مپ¨è¨€مپˆمپ°هˆه¤ڈمپ®é¢¨ç‰©è©©مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمƒ•م‚£مƒھمƒ”مƒ³و²–مپ‹م‚‰هŒ—ن¸ٹم‚’ه§‹م‚پم‚‹é°¹مپ¯م€پ3وœˆمپ«مپ¯é¹؟ه…گه³¶م‚’é€ڑéپژمپ—م€پ8وœˆé ƒمپ«ن¸‰é™¸و²–مپ«مپ¾مپ§éپ”مپ—مپ¦هچ—ن¸‹مپ™م‚‹م€پو—¥وœ¬مپ§مپ¯وک¥مپ‹م‚‰ç§‹مپ«مپ‹مپ‘مپ¦è¦ھمپ—مپ¾م‚Œم‚‹éڑمپ§مپ‚م‚‹م€‚

و±ںوˆ¸و™‚ن»£مپ«هˆç‰©مپŒç¸پ起物مپ¨مپ—مپ¦çڈچé‡چمپ•م‚Œمپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پçڈ¾هœ¨مپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§é°¹مپ¨è¨€مپˆمپ°هˆه¤ڈمپ®é¢¨ç‰©è©©مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمƒ•م‚£مƒھمƒ”مƒ³و²–مپ‹م‚‰هŒ—ن¸ٹم‚’ه§‹م‚پم‚‹é°¹مپ¯م€پ3وœˆمپ«مپ¯é¹؟ه…گه³¶م‚’é€ڑéپژمپ—م€پ8وœˆé ƒمپ«ن¸‰é™¸و²–مپ«مپ¾مپ§éپ”مپ—مپ¦هچ—ن¸‹مپ™م‚‹م€پو—¥وœ¬مپ§مپ¯وک¥مپ‹م‚‰ç§‹مپ«مپ‹مپ‘مپ¦è¦ھمپ—مپ¾م‚Œم‚‹éڑمپ§مپ‚م‚‹م€‚ م‚·م‚½ç›®م‚مƒھ科م‚مƒھه±مپ®èگ½è‘‰é«کوœ¨م€‚ن¸ه›½هژں産م€‚é’و،گمپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹مپںم‚پم€پ白و،گمپ¨م‚‚è،¨è¨کمپ™م‚‹م€‚5وœˆمپ‹م‚‰ï¼–وœˆمپŒèٹ±مپ®è¦‹مپ”م‚چمپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚

م‚·م‚½ç›®م‚مƒھ科م‚مƒھه±مپ®èگ½è‘‰é«کوœ¨م€‚ن¸ه›½هژں産م€‚é’و،گمپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹مپںم‚پم€پ白و،گمپ¨م‚‚è،¨è¨کمپ™م‚‹م€‚5وœˆمپ‹م‚‰ï¼–وœˆمپŒèٹ±مپ®è¦‹مپ”م‚چمپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚ éکç؟…ç›®مƒ†مƒ³مƒˆم‚¦مƒ م‚·ç§‘مپ®ه°ڈه‹ç”²è™«م€‚葉مپ®ه…ˆç«¯مپ‹م‚‰é£›مپ³ç«‹مپ¤و§کم‚’م€په¤ھ陽مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦é£›م‚“مپ§è،Œمپڈمپ¨è§£مپ—م€پم€Œه¤©éپ“虫م€چمپ¨è،¨è¨کمپ™م‚‹م€‚

éکç؟…ç›®مƒ†مƒ³مƒˆم‚¦مƒ م‚·ç§‘مپ®ه°ڈه‹ç”²è™«م€‚葉مپ®ه…ˆç«¯مپ‹م‚‰é£›مپ³ç«‹مپ¤و§کم‚’م€په¤ھ陽مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦é£›م‚“مپ§è،Œمپڈمپ¨è§£مپ—م€پم€Œه¤©éپ“虫م€چمپ¨è،¨è¨کمپ™م‚‹م€‚

م‚¢م‚¸م‚µم‚¤ç§‘م‚¦مƒ„م‚®ه±مپ®èگ½è‘‰ن½ژوœ¨مپ«م‚¦مƒ„م‚®مپŒمپ‚م‚ٹم€پ5وœˆمپ‹م‚‰6وœˆé ƒمپ«ç™½مپ„èٹ±م‚’مپ¤مپ‘م‚‹م€‚م‚¦مƒ„م‚®مپ¯م€Œç©؛وœ¨م€چمپ¨و›¸مپچم€پèŒژمپŒن¸ç©؛مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ“م‚چمپ‹م‚‰مپ“مپ®هگچه‰چمپŒمپ¤مپ„مپںم€‚

م‚¢م‚¸م‚µم‚¤ç§‘م‚¦مƒ„م‚®ه±مپ®èگ½è‘‰ن½ژوœ¨مپ«م‚¦مƒ„م‚®مپŒمپ‚م‚ٹم€پ5وœˆمپ‹م‚‰6وœˆé ƒمپ«ç™½مپ„èٹ±م‚’مپ¤مپ‘م‚‹م€‚م‚¦مƒ„م‚®مپ¯م€Œç©؛وœ¨م€چمپ¨و›¸مپچم€پèŒژمپŒن¸ç©؛مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ“م‚چمپ‹م‚‰مپ“مپ®هگچه‰چمپŒمپ¤مپ„مپںم€‚ 1656ه¹´مپ®ن¼ٹه‹¢وڑ¦مپ«è¨کمپ•م‚Œم€پ1685ه¹´مپ‹م‚‰مپ¯مپکمپ¾م‚‹è²ن؛«وڑ¦مپ«و£ه¼ڈمپ«وژ،用مپ•م‚Œمپںم€پو—¥وœ¬ç‹¬è‡ھمپ®é›‘節مپ®مپ²مپ¨مپ¤م€‚

1656ه¹´مپ®ن¼ٹه‹¢وڑ¦مپ«è¨کمپ•م‚Œم€پ1685ه¹´مپ‹م‚‰مپ¯مپکمپ¾م‚‹è²ن؛«وڑ¦مپ«و£ه¼ڈمپ«وژ،用مپ•م‚Œمپںم€پو—¥وœ¬ç‹¬è‡ھمپ®é›‘節مپ®مپ²مپ¨مپ¤م€‚

مپمپ®ه¹´مپ®وœ€هˆمپ«ç”ں育مپ—مپںو–°èٹ½م‚’و‘کمپ؟وژ،مپ£مپ¦مپ¤مپڈمپ£مپںمپٹ茶مپ®مپ“مپ¨مپ§م€پ

مپمپ®ه¹´مپ®وœ€هˆمپ«ç”ں育مپ—مپںو–°èٹ½م‚’و‘کمپ؟وژ،مپ£مپ¦مپ¤مپڈمپ£مپںمپٹ茶مپ®مپ“مپ¨مپ§م€پ èڑ•مپ«ن¼¼مپںمپ•م‚„م‚’ç©؛مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦مپ¤مپ‘م‚‹مپںم‚پمپ«م€پم‚½مƒ©مƒمƒ،مپ®هگچمپŒمپ¤مپ„مپںم€‚ç©؛豆مپ¨م‚‚و›¸مپچم€پé‡ژ良豆مƒ»ه¤©è±†مƒ»ه¤ڈ豆مƒ»ه››وœˆè±†مپھمپ©مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚è¥؟هچ—م‚¢م‚¸م‚¢هژں産مپ§م€پم‚¤م‚¹مƒ©م‚¨مƒ«مپ®و–°çں³ه™¨و™‚ن»£مپ®éپ؛è·،مپ‹م‚‰م‚‚ه‡؛هœںم€‚م‚¤مƒ³مƒ‰هƒ§مƒ»èڈ©وڈگن»™é‚£مپŒè،Œهں؛مپ«è´ˆمپ£مپںمپ¨مپ•م‚Œم€پو—¥وœ¬مپ¸مپ¯8ن¸–ç´€مپ”م‚چو¸،و¥مپ—مپںمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚

èڑ•مپ«ن¼¼مپںمپ•م‚„م‚’ç©؛مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦مپ¤مپ‘م‚‹مپںم‚پمپ«م€پم‚½مƒ©مƒمƒ،مپ®هگچمپŒمپ¤مپ„مپںم€‚ç©؛豆مپ¨م‚‚و›¸مپچم€پé‡ژ良豆مƒ»ه¤©è±†مƒ»ه¤ڈ豆مƒ»ه››وœˆè±†مپھمپ©مپ¨م‚‚مپ„مپ†م€‚è¥؟هچ—م‚¢م‚¸م‚¢هژں産مپ§م€پم‚¤م‚¹مƒ©م‚¨مƒ«مپ®و–°çں³ه™¨و™‚ن»£مپ®éپ؛è·،مپ‹م‚‰م‚‚ه‡؛هœںم€‚م‚¤مƒ³مƒ‰هƒ§مƒ»èڈ©وڈگن»™é‚£مپŒè،Œهں؛مپ«è´ˆمپ£مپںمپ¨مپ•م‚Œم€پو—¥وœ¬مپ¸مپ¯8ن¸–ç´€مپ”م‚چو¸،و¥مپ—مپںمپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ م‚¤مƒچ科م‚؟م‚±ن؛œç§‘م‚؟م‚±é،مپ®è‹¥èٹ½مƒ»çچمپ¯ه¤ڈمپ®ه£èھم€‚مپ“م‚Œم‚’é£ںمپ™ç؟’و…£مپ¯م€پن¸»مپ«ن¸èڈ¯هœڈمپ®م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پو—¥وœ¬مپ§م‚‚هڈ¤مپڈمپ‹م‚‰é£ںمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپŒçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پهڈ¤ن؛‹è¨کمپ«م‚‚è¨ک載مپŒمپ‚م‚‹م€‚

م‚¤مƒچ科م‚؟م‚±ن؛œç§‘م‚؟م‚±é،مپ®è‹¥èٹ½مƒ»çچمپ¯ه¤ڈمپ®ه£èھم€‚مپ“م‚Œم‚’é£ںمپ™ç؟’و…£مپ¯م€پن¸»مپ«ن¸èڈ¯هœڈمپ®م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پو—¥وœ¬مپ§م‚‚هڈ¤مپڈمپ‹م‚‰é£ںمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ“مپ¨مپŒçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پهڈ¤ن؛‹è¨کمپ«م‚‚è¨ک載مپŒمپ‚م‚‹م€‚