三夏の季語 心太

心太は、テングサなどの海藻をゆでて固めて作る。かつてはからし酢で食べていたとされる。現在では二杯酢で食べるのが一般的だが、黒蜜が用いられる関西スタイルも広く認知されている。

心太は、テングサなどの海藻をゆでて固めて作る。かつてはからし酢で食べていたとされる。現在では二杯酢で食べるのが一般的だが、黒蜜が用いられる関西スタイルも広く認知されている。

心太は、遣唐使によって入ってきたと考えられており、平安時代には既に「心太 (こころぶと)」の名で売られていた。これは、凝藻葉(こもるは)と呼ばれていた原料の俗称で、後に湯桶読みで「こころてい」になったとされる。それが、室町時代から江戸時代の間に「ところてん」に転訛した。

2018年、伊豆ところてん倶楽部の申請で、6月10日は「ところてんの日」に指定された。ところ(6)てん(10)の語呂合わせに因る。

天突きで突き出して成形するところから、「ところてん式」という言葉が生まれた。

心太を箸1本で食べるという風習が、名古屋を中心にして全国各地に点在している。「一本箸」は死者に供える一膳飯に用いるものであるからして、不思議な風習であるが、節約のためとの説が有力。

【心太の俳句】

たっぷり食べられる高千穂 ところてん30日分 お取り寄せ★ところてんダイエットに毎日�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

たっぷり食べられる高千穂 ところてん30日分 お取り寄せ★ところてんダイエットに毎日�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

スリム5kgダイエット!20食分!お取り寄せ ダイエットに毎日一袋 ところてん トコロテン 2862円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】5kgのメガ盛り!20日分 3種類のソースが�【たかちほ正史発酵蔵】

スリム5kgダイエット!20食分!お取り寄せ ダイエットに毎日一袋 ところてん トコロテン 2862円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】5kgのメガ盛り!20日分 3種類のソースが�【たかちほ正史発酵蔵】

お腹いっぱい食べるダイエット!メガ盛り 2.5kg お取り寄せ★ダイエットに毎日一袋♪ と�1916円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】2.5kgのメガ盛り!10日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

お腹いっぱい食べるダイエット!メガ盛り 2.5kg お取り寄せ★ダイエットに毎日一袋♪ と�1916円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】2.5kgのメガ盛り!10日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

柿田川名水ところてん プラスチック突き棒つき12人前セット 送料無料 ところてん お取り3817円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可伊豆の天草と富士山の湧き水だけで作る手作り柿田川湧水ところてん【ところてんの伊豆河童】

柿田川名水ところてん プラスチック突き棒つき12人前セット 送料無料 ところてん お取り3817円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可伊豆の天草と富士山の湧き水だけで作る手作り柿田川湧水ところてん【ところてんの伊豆河童】

ギフト プレゼント にも 丸カップ 柿田川名水ところてん 6個セット 高品質 ところてんの�3312円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可\のし 名入れ 対応可能/ ギフト におすすめ 御見舞 酢醤油 さっぱり 高級 送料無料 突�【ところてんの伊豆河童】

ギフト プレゼント にも 丸カップ 柿田川名水ところてん 6個セット 高品質 ところてんの�3312円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可\のし 名入れ 対応可能/ ギフト におすすめ 御見舞 酢醤油 さっぱり 高級 送料無料 突�【ところてんの伊豆河童】

【業務用 ところてん 突き 30本 たれ付】 130gx30 ところてん 心太 磨き水のところてん・突�6580円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可職人が素材にこだわり、水にこだわり、昔ながらの製法で 手間暇かけてつくる、こだわ�【納豆専門豆の文志郎楽天市場店】

【業務用 ところてん 突き 30本 たれ付】 130gx30 ところてん 心太 磨き水のところてん・突�6580円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可職人が素材にこだわり、水にこだわり、昔ながらの製法で 手間暇かけてつくる、こだわ�【納豆専門豆の文志郎楽天市場店】

低カロリー 食品 30日分(7.5kg) 黒糖蜜のみ たっぷり食べられる高千穂ところてん★ダイ�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 楽天ランキング�【たかちほ正史発酵蔵】

低カロリー 食品 30日分(7.5kg) 黒糖蜜のみ たっぷり食べられる高千穂ところてん★ダイ�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 楽天ランキング�【たかちほ正史発酵蔵】

たっぷり食べられる高千穂 ところてん30日分 お取り寄せ★ところてんダイエットに毎日�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

たっぷり食べられる高千穂 ところてん30日分 お取り寄せ★ところてんダイエットに毎日�3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

ところてん 30食分 ソースが選べる たっぷり食べられるウマイ高千穂ところてん★ダイ3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

ところてん 30食分 ソースが選べる たっぷり食べられるウマイ高千穂ところてん★ダイ3800円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可スリムになりたくない方は食べない【送料無料】7.5kgのメガ盛り!30日分 3種類のソースが【たかちほ正史発酵蔵】

ところてん 14パック 株式会社麩じん【トコロテン/心太/国産天草100%】【代金引換不可】�3250円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可贈り物に◎熨斗対応可!強いコシでしっかりとした歯ごたえ。食べた後の満足度が高く低【新潟県公式ショップ 新潟直送計画】

ところてん 14パック 株式会社麩じん【トコロテン/心太/国産天草100%】【代金引換不可】�3250円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可贈り物に◎熨斗対応可!強いコシでしっかりとした歯ごたえ。食べた後の満足度が高く低【新潟県公式ショップ 新潟直送計画】

ところてん 8パック(化粧箱入り) 株式会社麩じん【トコロテン/心太/国産天草100%】【代2650円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可贈り物に◎熨斗対応可!強いコシでしっかりとした歯ごたえ。食べた後の満足度が高く低【新潟県公式ショップ 新潟直送計画】

ところてん 8パック(化粧箱入り) 株式会社麩じん【トコロテン/心太/国産天草100%】【代2650円(税込/送料込)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可贈り物に◎熨斗対応可!強いコシでしっかりとした歯ごたえ。食べた後の満足度が高く低【新潟県公式ショップ 新潟直送計画】

仏事 法事 ところてん あんみつ セット 特製ミニ突き棒付き ところてん突き ところてん�7115円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可\ 熨斗 名入れ 可能 / 伊豆産天草 100%の 高級 あんみつ です 贈り物 に おすすめ ところ�【ところてんの伊豆河童】

仏事 法事 ところてん あんみつ セット 特製ミニ突き棒付き ところてん突き ところてん�7115円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可\ 熨斗 名入れ 可能 / 伊豆産天草 100%の 高級 あんみつ です 贈り物 に おすすめ ところ�【ところてんの伊豆河童】

【文志郎の ところてん 突き2箱 角切2箱】 磨き水 ギフト 心太 和菓子 天草 100% タレ付き �3880円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可林檎酢醤油とお好みでからしを付けていただく、ほのかな酸味の下味がついたところてん【納豆専門豆の文志郎楽天市場店】

【文志郎の ところてん 突き2箱 角切2箱】 磨き水 ギフト 心太 和菓子 天草 100% タレ付き �3880円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可林檎酢醤油とお好みでからしを付けていただく、ほのかな酸味の下味がついたところてん【納豆専門豆の文志郎楽天市場店】

柿田川名水ところてん 9食 9人前 プラスチック突き棒付 高品質 ところてん突き つき とこ3138円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可9種類のタレすべてお試しところてんの本当の美味しさとタレのバラエティ 御中元 ギフト【ところてんの伊豆河童】

柿田川名水ところてん 9食 9人前 プラスチック突き棒付 高品質 ところてん突き つき とこ3138円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可9種類のタレすべてお試しところてんの本当の美味しさとタレのバラエティ 御中元 ギフト【ところてんの伊豆河童】

プチギフト 手土産ところてんにも かわいい巾着入り柿田川名水ところてん3人前プラスチ1331円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可手渡しギフト 柿田川湧水ところてん ギフト【ところてんの伊豆河童】

プチギフト 手土産ところてんにも かわいい巾着入り柿田川名水ところてん3人前プラスチ1331円(税込/送料別)カード利用可・海外配送不可・翌日配送不可手渡しギフト 柿田川湧水ところてん ギフト【ところてんの伊豆河童】

ヒキガエル科に属す蛙の内、在来種はニホンヒキガエル・ナガレヒキガエル・アジアヒキガエルの3種。これに外来種のオオヒキガエルを加えた4種が、日本に分布している。ガマガエル・イボガエルの異名を持つ。

ヒキガエル科に属す蛙の内、在来種はニホンヒキガエル・ナガレヒキガエル・アジアヒキガエルの3種。これに外来種のオオヒキガエルを加えた4種が、日本に分布している。ガマガエル・イボガエルの異名を持つ。 「湧泉」「湧水」とも呼ぶ、水が湧き出る所。「出づ水」が語源。その涼感をもって、夏の季語とする。俳諧歳時記栞草には6月に分類されている。

「湧泉」「湧水」とも呼ぶ、水が湧き出る所。「出づ水」が語源。その涼感をもって、夏の季語とする。俳諧歳時記栞草には6月に分類されている。 体臭を消すことが本来の使用目的であり、体臭が最もきつくなる夏場は、活躍の場が広がるために、夏の季語となる。

体臭を消すことが本来の使用目的であり、体臭が最もきつくなる夏場は、活躍の場が広がるために、夏の季語となる。

江戸時代に初物が縁起物として珍重されたことから、現在に至るまで鰹と言えば初夏の風物詩となっている。しかし、フィリピン沖から北上を始める鰹は、3月には鹿児島を通過し、8月頃に三陸沖にまで達して南下する、日本では春から秋にかけて親しまれる魚である。

江戸時代に初物が縁起物として珍重されたことから、現在に至るまで鰹と言えば初夏の風物詩となっている。しかし、フィリピン沖から北上を始める鰹は、3月には鹿児島を通過し、8月頃に三陸沖にまで達して南下する、日本では春から秋にかけて親しまれる魚である。 鞘翅目テントウムシ科の小型甲虫。葉の先端から飛び立つ様を、太陽に向かって飛んで行くと解し、「天道虫」と表記する。

鞘翅目テントウムシ科の小型甲虫。葉の先端から飛び立つ様を、太陽に向かって飛んで行くと解し、「天道虫」と表記する。

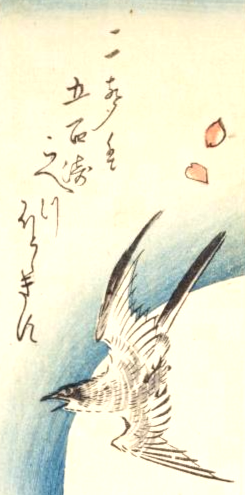

カッコウ目カッコウ科に分類される。インドから中国南部で越冬したものが、5月頃に日本に飛来する。カッコウと同じように托卵する習性があり、ホトトギスはウグイスに托卵することがよく知られている。オスの鳴き声は、「特許許可局」「テッペンカケタカ」と聞きなされる。

カッコウ目カッコウ科に分類される。インドから中国南部で越冬したものが、5月頃に日本に飛来する。カッコウと同じように托卵する習性があり、ホトトギスはウグイスに托卵することがよく知られている。オスの鳴き声は、「特許許可局」「テッペンカケタカ」と聞きなされる。 黒鉄の南部風鈴や、ガラスの江戸風鈴が有名。舌に短冊をつけることで、風が吹くたび涼しい音色を響かせる。「鈴」は、もともと「涼しい」から来た言葉。涼しい音色を愛でる風鈴こそが、古来の「鈴」の本当のかたちを残しているのかもしれない。

黒鉄の南部風鈴や、ガラスの江戸風鈴が有名。舌に短冊をつけることで、風が吹くたび涼しい音色を響かせる。「鈴」は、もともと「涼しい」から来た言葉。涼しい音色を愛でる風鈴こそが、古来の「鈴」の本当のかたちを残しているのかもしれない。 コウチュウ目オサムシ科の昆虫で、体長約20㎜。日本では本州以南の、平地から低山地に生息する。4月から10月頃に、美しい金属光沢のある成虫が見られる。

コウチュウ目オサムシ科の昆虫で、体長約20㎜。日本では本州以南の、平地から低山地に生息する。4月から10月頃に、美しい金属光沢のある成虫が見られる。