三春の季語 鶯

スズメ目ウグイス科ウグイス属の、ほぼ全国に分布する留鳥。オリーブ色のその体色は、鶯色と言われる。オオルリ(夏の季語)・コマドリ(夏の季語)とともに、日本三鳴鳥のひとつ。

スズメ目ウグイス科ウグイス属の、ほぼ全国に分布する留鳥。オリーブ色のその体色は、鶯色と言われる。オオルリ(夏の季語)・コマドリ(夏の季語)とともに、日本三鳴鳥のひとつ。

古くから日本人に親しまれてきた鳥で、初音・匂鳥・春告鳥(はるつげどり)・花見鳥(はなみどり)・歌詠鳥・経読鳥・人来鳥(ひとくどり)・百千鳥(ももちどり)・黄鳥(こうちょう)・金衣公子(きんいこうし)・報春鳥(ほうしゅんどり)・黄粉鳥(きなこどり)・春鳥(はるどり)・禁鳥(とどめどり)などの別名がある。

古今和歌集の仮名序にある「はなになくうぐひす みづにすむかはづのこゑをきけば いきとしいけるものいづれかうたをよまざりける」に因んで、「歌詠鳥(うたよみどり)」という。

さえずりは「ホーホケキョ」と聞きなし、これはオスの縄張り宣言である。「ケキョケキョケキョ」という谷渡りは、外敵への威嚇。「チャッチャッ」という地鳴きは、笹鳴きと言い、冬の季語になる。

2月初旬から囀りが始まることから、春告鳥の別名があり、気象庁が生物季節観測している。囀りのピークは初夏で、夏鶯の季語もある。

地域間で鳴き方に差異があり、かつて江戸のウグイスは訛っているとして、京都から鶯を取り寄せて鶯谷に放鳥したという。その結果、囀りが良くなったという。

花札の絵柄にもある「梅に鶯」は、取り合わせの良さをいう言葉ともなっており、50首以上で鶯が取り上げられる万葉集にも、小監阿氏奥嶋の和歌で

梅の花散らまく惜しみ我が園の 竹の林に鴬鳴くも

がある。

春告鳥を強調する和歌としては、古今和歌集の大江千里に

鶯の谷より出る声なくは 春くることを誰かしらまし

がある。

また、経読鳥(きょうよみどり)の別名の由来は、囀りを「法、法華経」あるいは「法聞けよ」と聞きなすことにあるが、蓮如上人に「このうぐひすは法ほきゝよとなくなり。されば鳥類だにも法をきけとなくに、まして人間にて聖人のお弟子なり。法をきかではあさましきぞ」の言葉がある。山家集にある西行の和歌にも

鶯の聲にさとりをうべきかは 聞く嬉しさもはかなかりけり

とある。

古くは鳴き声を「ウー、グイ」と聞きなし、鳥の接尾語「す」をつけて「うぐいす」の名前になったという。

「うぐいすの粉」として、江戸時代から美白剤として売られているものには、鶯の糞が使用されている。

【鶯の俳句】

臨終の庭に鶯鳴きにけり 青木月斗

鶯の身をさかさまに初音哉 宝井其角

俳句の世界では、春にもえ出る木の新芽のこと。料理界では、サンショウの若芽を「木の芽」と言い、晩春が旬。

俳句の世界では、春にもえ出る木の新芽のこと。料理界では、サンショウの若芽を「木の芽」と言い、晩春が旬。 雪がとけること。また、雪が解けたその水のことも「雪解」という。一般には、雪が解けることは春であり、雪が消えるとすれば冬となる。よって、「ゆきげ」で「雪消」と書けば冬となる場合がある。ただし、古式にのっとれば、「解」も「消」も春となす。

雪がとけること。また、雪が解けたその水のことも「雪解」という。一般には、雪が解けることは春であり、雪が消えるとすれば冬となる。よって、「ゆきげ」で「雪消」と書けば冬となる場合がある。ただし、古式にのっとれば、「解」も「消」も春となす。 冬の特徴である西高東低の気圧配置が緩むと、東風が吹きやすくなる。しかし東風はまた、雨を呼ぶ風でもあり、時に「時化ごち」という海上を荒らす嵐となることもある。

冬の特徴である西高東低の気圧配置が緩むと、東風が吹きやすくなる。しかし東風はまた、雨を呼ぶ風でもあり、時に「時化ごち」という海上を荒らす嵐となることもある。 晩冬には、春の気配を感じて嬉しくなることがある。古今和歌集に、清原深養父の歌で、

晩冬には、春の気配を感じて嬉しくなることがある。古今和歌集に、清原深養父の歌で、 冬は、日没が早く空気も澄むことから、天体観測には最も適した季節だと言える。また、この時期はジェット気流が強くなるため、星の瞬きが美しい。

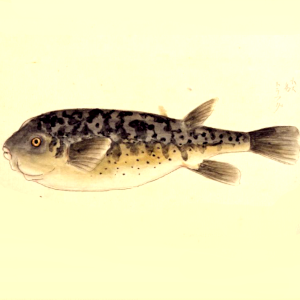

冬は、日没が早く空気も澄むことから、天体観測には最も適した季節だと言える。また、この時期はジェット気流が強くなるため、星の瞬きが美しい。 フグ目フグ科トラフグ属にトラフグ・マフグなどがあり、日本では古くから食されてきた。特にトラフグは美味とされるが、肝や卵巣にフグ毒(テトロドトキシン)を持つため、調理には免許を必要とする。

フグ目フグ科トラフグ属にトラフグ・マフグなどがあり、日本では古くから食されてきた。特にトラフグは美味とされるが、肝や卵巣にフグ毒(テトロドトキシン)を持つため、調理には免許を必要とする。

アンコウ目アンコウ科の魚。日本で食されるのは、その中でもキアンコウ(ホンアンコウ)とアンコウ(クツアンコウ)。これらは、砂泥状の海底を持つ深海に生息し、手足のように変形したヒレで海底を移動している。

アンコウ目アンコウ科の魚。日本で食されるのは、その中でもキアンコウ(ホンアンコウ)とアンコウ(クツアンコウ)。これらは、砂泥状の海底を持つ深海に生息し、手足のように変形したヒレで海底を移動している。 早咲きの椿を冬椿という。また、サザンカとツバキの交雑種にカンツバキという品種がある。このカンツバキは、11月から2月頃に花をつける。

早咲きの椿を冬椿という。また、サザンカとツバキの交雑種にカンツバキという品種がある。このカンツバキは、11月から2月頃に花をつける。