俳句が詠める街

根を張る土壌はそこになくても、酒を注げば花は咲く。是、場末に生きる騒客の、四季の巡りを知る処。

vol.2 目黒|美人がいたまち恋の町

朱引と墨引の中間にあり、江戸であって江戸ではない場所、それがかつての目黒であった。江戸五色不動の一つ、瀧泉寺の目黒不動があるために、江戸時代では、ちょっとした旅行気分が味わえたという。明治時代には、門前に筍飯屋が立ち並び、目黒を訪れた正岡子規が「筍や目黒の美人ありやなし」の俳句を残している。付近は孟宗竹の産地で、筍飯は「さんま」と並ぶ目黒名物であった。

朱引と墨引の中間にあり、江戸であって江戸ではない場所、それがかつての目黒であった。江戸五色不動の一つ、瀧泉寺の目黒不動があるために、江戸時代では、ちょっとした旅行気分が味わえたという。明治時代には、門前に筍飯屋が立ち並び、目黒を訪れた正岡子規が「筍や目黒の美人ありやなし」の俳句を残している。付近は孟宗竹の産地で、筍飯は「さんま」と並ぶ目黒名物であった。

といっても、本当の目的は信仰や食欲にあるのではなく、どうやら給仕の女性。各店は、客を呼び込むために美人を立たせ、子規は、牡丹亭の十七、八の娘に恋をした。奥手な子規には空しい恋となったが、それは生涯で一番ときめいた瞬間だったのかもしれない。

* 上画像は「武蔵百景之内目黒不動」(小林清親1884年:国会図書館デジタルコレクションより)

俳句でハイク|目黒不動の門前町にときめきを探して

もう恋など忘れて何年もたつが、思い立って目黒に出かけることに。しかし、最初から失敗。JR目黒駅に降り立てば、そこは目黒区ではなく品川区。「不動前」という東急の駅もあったのに、「目黒」の名に惑わされて迷路に入り込むことに…

もう恋など忘れて何年もたつが、思い立って目黒に出かけることに。しかし、最初から失敗。JR目黒駅に降り立てば、そこは目黒区ではなく品川区。「不動前」という東急の駅もあったのに、「目黒」の名に惑わされて迷路に入り込むことに…

【俳句でハイク1 権之助坂商店街】

【俳句でハイク1 権之助坂商店街】

JR目黒駅を西に出れば、昭和の香りに遭遇。古びた赤い片側アーケードがついたその街の名は、権之助坂商店街。急坂の行人坂を避けるバイパスとして、元禄時代に菅沼権之助が開いた坂は、ビジネスマンが立ち止まる飲食店街となった。その一店の暖簾をくぐり、中華そばで腹ごしらえ。しかし、そこに女性は存在しない。麺の上のメンマをつまんで、期待ばかりを膨らませている。

【俳句でハイク2 かむろ坂】

【俳句でハイク2 かむろ坂】

目黒川を渡って南下して約15分、かむろ坂に出た。吉原の遊女・小紫は、惚れた男の死を知って、目黒の墓前で自害した。小紫についていた禿(かむろ)は小紫を追うが間に合わず、傷心の帰路、暴漢から逃れるために池に身を投じて亡くなった。都市化にも、入水した地につけられた「かむろ坂」の地名だけは残り、ひとつの恋愛が導いた不幸な出来事を語り継いでいる。

【俳句でハイク3 目黒不動門前の比翼塚】

【俳句でハイク3 目黒不動門前の比翼塚】

小紫と恋仲だったのは、人を斬って鳥取を出奔した権八。吉原では金に窮し、辻斬を重ねることに。目黒の東昌寺で改心した権八は、故郷に帰って両親の他界を知り、自首して処刑された。それを知った小紫は、東昌寺に建てられた墓の前で後追い心中してしまう。歌舞伎の題材ともなった有名な事件で、東昌寺は廃寺となったが、目黒不動門前に比翼塚が建てられている。

【俳句でハイク4 目黒不動こと瀧泉寺】

【俳句でハイク4 目黒不動こと瀧泉寺】

目黒の由来となった目黒不動は、808年に慈覚大師が安置したもので、その不動尊を本尊として瀧泉寺が創建された。江戸で3本の指に入る富くじ興行の場としても賑わい、行楽客で溢れるラスベガスのような時代もあった。境内の愛染明王は、良縁成就の明王として名高い。ただ、とてつもなく恐ろしい御顔をした明王様である。腹をくくらぬ者は祈らぬ方がよい。

【俳句でハイク5 目黒不動商店街】

【俳句でハイク5 目黒不動商店街】

かつて目黒駅付近の行人坂から目黒不動門前までは、ぎっしりと店が立ち並んでいたというが、現在では道順も分からないほどにまばらである。かろうじて目黒不動商店街と名付けられた通りがあるが、車の通行の方が多いくらいである。この中に、「目黒のさんま」や「筍飯」を提供する店を探してみるが、見つからない。ましてや、若い女性が給仕する飲み屋など…

【俳句でハイク6 見つからなかった大国家】

【俳句でハイク6 見つからなかった大国家】

筍飯の名店に、角伊勢・内田屋・大国家などがあったとされる。廃れたならせめてもと、大国家跡地にあるという由緒の石碑を探してみた。しかし、それさえも見つからず、ある店舗の前に置かれていた大黒様だけ写真に収めて帰ってきた。高浜虚子の俳句が、一晩中頭の中を駆け巡っていた。「目黒なる筍飯も昔かな」・・・筍飯は夢だった…

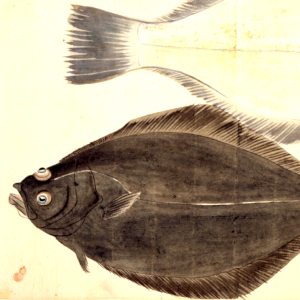

カレイ目カレイ亜目ヒラメ科に属するヒラメ。ヒラメと呼ばれるものに、シタビラメやオヒョウ(大鮃)もあるが、科が違う。一般に「左ヒラメに右カレイ」と言って、目のある向きで鰈と区別する。19世紀以前には、鮃と鰈は大きさで区別し、関東では小さいものをソゲ、大きいものをヒラメと呼んでいた。

カレイ目カレイ亜目ヒラメ科に属するヒラメ。ヒラメと呼ばれるものに、シタビラメやオヒョウ(大鮃)もあるが、科が違う。一般に「左ヒラメに右カレイ」と言って、目のある向きで鰈と区別する。19世紀以前には、鮃と鰈は大きさで区別し、関東では小さいものをソゲ、大きいものをヒラメと呼んでいた。

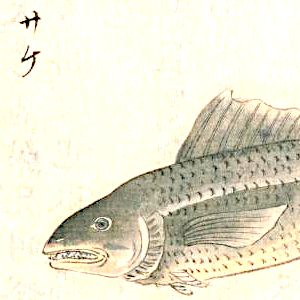

サケ目サケ科に属する魚に、キングサーモン・ベニザケ・ギンザケ・ニジマス・カラフトマスなどがあるが、一般に「鮭」と認識されているのはシロザケと呼ばれるものである。秋鮭(アキサケ)、秋味(アキアジ)などの呼称もある。また、シャケとも言う。白身魚に分類される。

サケ目サケ科に属する魚に、キングサーモン・ベニザケ・ギンザケ・ニジマス・カラフトマスなどがあるが、一般に「鮭」と認識されているのはシロザケと呼ばれるものである。秋鮭(アキサケ)、秋味(アキアジ)などの呼称もある。また、シャケとも言う。白身魚に分類される。 頭に見える部位が胴で、足は頭から生えているような形になるので、頭足綱に分類されている。軟体動物で骨はなく、吸盤のついた八本の足が特徴。オスは、そのうちの一本の先端が生殖器になっている。

頭に見える部位が胴で、足は頭から生えているような形になるので、頭足綱に分類されている。軟体動物で骨はなく、吸盤のついた八本の足が特徴。オスは、そのうちの一本の先端が生殖器になっている。

「

「

鰹と言えば、

鰹と言えば、 朱引と墨引の中間にあり、江戸であって江戸ではない場所、それがかつての目黒であった。江戸五色不動の一つ、瀧泉寺の目黒不動があるために、江戸時代では、ちょっとした旅行気分が味わえたという。明治時代には、門前に筍飯屋が立ち並び、目黒を訪れた正岡子規が「筍や目黒の美人ありやなし」の俳句を残している。付近は孟宗竹の産地で、筍飯は「さんま」と並ぶ目黒名物であった。

朱引と墨引の中間にあり、江戸であって江戸ではない場所、それがかつての目黒であった。江戸五色不動の一つ、瀧泉寺の目黒不動があるために、江戸時代では、ちょっとした旅行気分が味わえたという。明治時代には、門前に筍飯屋が立ち並び、目黒を訪れた正岡子規が「筍や目黒の美人ありやなし」の俳句を残している。付近は孟宗竹の産地で、筍飯は「さんま」と並ぶ目黒名物であった。

スズキ目サバ科マグロ属に分類され、クロマグロ・タイセイヨウクロマグロ・ミナミマグロ・メバチマグロ・ビンナガマグロ・キハダマグロ・コシナガ・タイセイヨウマグロの8種がある。本マグロと呼ばれているのはクロマグロのことであり、外洋を時速80キロの高速で回遊しており、暖流に乗って日本沿岸に達する。大きいものでは、全長3メートル、体重は400キロにもなる。

スズキ目サバ科マグロ属に分類され、クロマグロ・タイセイヨウクロマグロ・ミナミマグロ・メバチマグロ・ビンナガマグロ・キハダマグロ・コシナガ・タイセイヨウマグロの8種がある。本マグロと呼ばれているのはクロマグロのことであり、外洋を時速80キロの高速で回遊しており、暖流に乗って日本沿岸に達する。大きいものでは、全長3メートル、体重は400キロにもなる。 フェロモンの役割を果たしているとの説もあるが、主に体温調整のために汗は出て、気化熱によって体表から体温を下げる。皮膚が高温になると、視床下部の温度調整機能が働き、発汗命令が出る。精神的な刺激によって視床下部が刺激された時にも汗が出ることがあるが、緊張時に汗が出るのはこのためである。

フェロモンの役割を果たしているとの説もあるが、主に体温調整のために汗は出て、気化熱によって体表から体温を下げる。皮膚が高温になると、視床下部の温度調整機能が働き、発汗命令が出る。精神的な刺激によって視床下部が刺激された時にも汗が出ることがあるが、緊張時に汗が出るのはこのためである。 扇いで涼をとるための道具であるが、儀礼や芸能でも重要な役割を持つ道具である。古くは「あおぐ」を語源として「扇(おうぎ)」と呼んだ。

扇いで涼をとるための道具であるが、儀礼や芸能でも重要な役割を持つ道具である。古くは「あおぐ」を語源として「扇(おうぎ)」と呼んだ。