šłČÁßč„ĀģŚ≠£Ť™ě„ÄÄťĪł

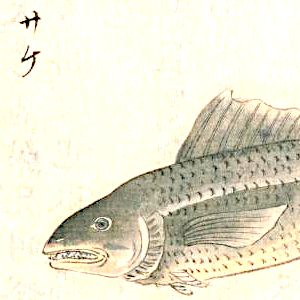

„āĻ„āļ„ā≠Áõģ„āĻ„āļ„ā≠ÁßĎ„āĻ„āļ„ā≠ŚĪě„āĻ„āļ„ā≠„ĀĮ„ÄĀś≤ĖÁłĄ„āíťô§„ĀŹśó•śú¨ś≤ŅŚ≤ł„Āģś≤≥ŚŹ£ťÉ®„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęÁĒüśĀĮ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äāśė•„Āč„āČÁßč„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„ÄĀ„āą„āäś∑°śįīŚüü„ĀęŤŅĎ„ĀĄ„Ā®„Āď„āć„Āĺ„Āߌ֕„āäŤĺľ„āď„Āć„Ā¶„ÄĀś≤≥Ś∑Ě„ĀģŚ••ś∑Ī„ĀŹ„ĀģÁīĒś∑°śįīŚüü„Āĺ„ĀßťĀĒ„Āô„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„Äā

„āĻ„āļ„ā≠Áõģ„āĻ„āļ„ā≠ÁßĎ„āĻ„āļ„ā≠ŚĪě„āĻ„āļ„ā≠„ĀĮ„ÄĀś≤ĖÁłĄ„āíťô§„ĀŹśó•śú¨ś≤ŅŚ≤ł„Āģś≤≥ŚŹ£ťÉ®„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęÁĒüśĀĮ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äāśė•„Āč„āČÁßč„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„ÄĀ„āą„āäś∑°śįīŚüü„ĀęŤŅĎ„ĀĄ„Ā®„Āď„āć„Āĺ„Āߌ֕„āäŤĺľ„āď„Āć„Ā¶„ÄĀś≤≥Ś∑Ě„ĀģŚ••ś∑Ī„ĀŹ„ĀģÁīĒś∑°śįīŚüü„Āĺ„ĀßťĀĒ„Āô„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„Äā

ÁĒ£ŚćĶśúü„ĀĮŚÜ¨„Āß„Āā„āä„ÄĀŚ§ŹŚ†ī„Āę„āą„ĀŹŤā•„Āą„āčťęėÁīöť≠ö„Āß„Āā„āč„Äāśó¨„ĀĮŚ§Ź„Āß„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀÁßč„Āę„ĀĮÁĒ£ŚćĶ„ĀęŚāô„Āą„Ā¶Ś≤ł„ĀęŚĮĄ„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āč„Āģ„Āß„ÄĀ„ÄĆťĪłťá£„Äć„ĀĮÁßč„ĀģťĘ®ÁČ©Ť©©„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„ÄĆťĪł„Äć„ĀĮÁßč„ĀģŚ≠£Ť™ě„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äāťá£„āäšļļ„ĀĮťĪł„Āģ„Āď„Ā®„āí„ÄĀŤčĪŚźć„ĀęŚõ†„āď„Āß„ÄĆ„ā∑„Éľ„Éź„āĻ„Äć„Ā®„āāŚĎľ„Ā∂„Äā

ŚáļšłĖť≠ö„Ā®„Āó„Ā¶„āāÁü•„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁīĄ10ŚĻī„ĀģŚĮŅŚĎĹ„āíśĆĀ„Ā°„ÄĀ„ÄĆ„ā≥„ÉÉ„ÉĎ„Äć‚áí„ÄĆ„āĽ„ā§„āī„Äć‚áí„ÄĆ„Éē„ÉÉ„ā≥„Äć‚áí„ÄĆ„āĻ„āļ„ā≠„Äć„Ā®Śźć„ĀĆŚ§Č„āŹ„āä„ÄĀ„āĻ„āļ„ā≠„ĀĮ30„āĽ„É≥„ÉĀšĽ•šłä„Āģ„āā„Āģ„Äā„ĀĚ„Āģ„ÄĀ„Āô„Āô„ĀĄ„Ā†„āą„ĀÜ„ĀęÁôĹ„ĀĄŤļę„Āč„āČ„ÄĆ„Āô„Āô„Āé„Äć„ĀĆ„ÄĆ„Āô„Āö„Āć„Äć„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ™¨„Ā™„Ā©„ÄĀŤ™ěśļź„Āę„ĀĮŤęłŤ™¨„Āā„āč„Äā

šłáŤĎČťõÜ„Āę„ĀĮťĪłťá£„ĀģŚíĆś≠Ć„Āß2ť¶Ė„ĀĆŤľČ„āä„ÄĀśüŅśú¨šļļťļĽŚĎā„Āę

Ťć휆≤„ĀģŤó§śĪü„ĀģśĶ¶„ĀęťĪłťá£„āč„ÄÄśĶ∑šļļ„Ā®„Ā荶č„āČ„āÄśóÖŤ°Ć„ĀŹśąĎ„āĆ„āí

„ĀĆ„Āā„āč„ÄāšŅ≥Ťęßś≠≥śôāŤ®ėś†ěŤćČ„Āę„ĀĮŚÖęśúą„Āę„ÄĆťĪłťá£Ôľą„Āô„Āö„Āć„Ā§„āčԾȄÄć„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŚíĆśú¨ŤćČ„Äć„ĀģŚľēÁĒ®„ĀßšłčŤ®ė„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„Āā„āč„Äā

ťĪłť≠ö„ÄĀŚ§ß„Ā™„āčŤÄÖšļĆšłČŚįļ„ÄĀšłČśúąšĽ•ŚĺĆšłÉśúą„Āĺ„Āߍā•„āÜ„ÄāśöĎśúą„ÄĀŤĄāŚ§ö„ĀŹ„Āó„Ā¶ŚĎ≥„āą„Āó„ÄāŚÖęśúą„āą„āä„āĄ„Āô„āč„ÄāŚ§ŹÁßč„ÄĀ„Āē„Āó„ĀŅťĪ†„Ā®„Āóťģď„Ā®„Ā™„Āô„ÄāŚ§Źśúą„ÄĀŤÖł„ĀģŚĎ≥„āą„Āó„Äā„āĮ„ÉĘ„ÉĮ„āŅ„Ā®„ĀĄ„ĀĶŤÖł„Āā„āä„ÄĀŤĄāŚ§ö„ĀŹŚĎ≥„āą„Āó„ÄāŚįŹ„Ā™„āč„āí„āĽ„ā§„āī„Ā®„ĀĄ„ĀĶ„ÄāśĚĺśĪüÔľą„Āõ„ĀÜ„Āď„ĀÜԾȄĀ™„āč„ĀĻ„Āó„Äāšł≠ŤŹĮśĚĺśĪü„ĀģťĪł„ĀĮ„ÄĀŚÖ∂Ś§ß„Āē„ÄĀśó•śú¨„Āģ„āĽ„ā§„āī„ĀģŚ¶ā„Āó„Ā®šļĎ„Äāś≤≥ťĪł„ÄĀŚĎ≥Śį§„āą„Āó„ÄĀśöĎśúą„ĀģšĹ≥ŚďĀšĻü„ÄāśĶ∑„Ā®ś≤≥„ĀģťĖď„Āę„Āā„āč„āā„ĀģŚĎ≥„āą„Āó„ÄāśľĀšļļ„ÄĀ„Āď„āĆ„āíťá£„ÄĀśąĖ„ĀĮśąą„Āę„Ā¶Á™Ā„Ā¶„Ā®„āč„Äā

„ÄźťĪł„ĀģšŅ≥ŚŹ•„ÄĎ

śČď„Ā§śęā„ĀęťĪł„ĀĮ„Ā≠„Āü„āäś∑Ķ„ĀģŤČ≤„ÄÄ„ÄÄŚģĚšļēŚÖ∂Ťßí

ÔĽŅ

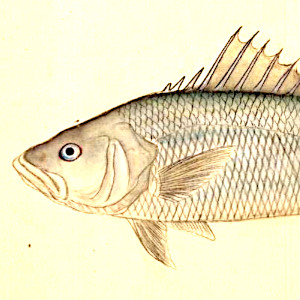

„Éě„āĘ„āł„Āꚼ£Ť°®„Āē„āĆ„āč„ÄĆťĮĶ„Äć„ĀĮ6śúą„Āč„āČ8śúą„ĀĆśó¨„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀŚ§Ź„ĀģŚ≠£Ť™ě„Āß„Āā„āč„ÄāśľĀÁć≤ťáŹ„ĀĮŤźĹ„Ā°„āč„ĀĆ„ÄĀÁßč„ĀęÁć≤„āĆ„āč„āā„Āģ„āāŤĄā„ĀĆšĻó„Ā£„Ā¶śó®„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āí„ÄĆÁßčťĮĶ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄāŚõ†„ĀŅ„Āę„ÄĆÁßčŚĎ≥„Äć„Ā®śõł„ĀŹ„Ā®„ÄĀ

„Éě„āĘ„āł„Āꚼ£Ť°®„Āē„āĆ„āč„ÄĆťĮĶ„Äć„ĀĮ6śúą„Āč„āČ8śúą„ĀĆśó¨„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀŚ§Ź„ĀģŚ≠£Ť™ě„Āß„Āā„āč„ÄāśľĀÁć≤ťáŹ„ĀĮŤźĹ„Ā°„āč„ĀĆ„ÄĀÁßč„ĀęÁć≤„āĆ„āč„āā„Āģ„āāŤĄā„ĀĆšĻó„Ā£„Ā¶śó®„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āí„ÄĆÁßčťĮĶ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄāŚõ†„ĀŅ„Āę„ÄĆÁßčŚĎ≥„Äć„Ā®śõł„ĀŹ„Ā®„ÄĀ „āĶ„āĪÁõģ„āĶ„āĪÁßĎ„ĀęŚĪě„Āô„āčť≠ö„Āę„ÄĀ„ā≠„É≥„āį„āĶ„Éľ„ÉĘ„É≥„ÉĽ„Éô„Éč„ā∂„āĪ„ÉĽ„āģ„É≥„ā∂„āĪ„ÉĽ„Éč„āł„Éě„āĻ„ÉĽ„āę„É©„Éē„Éą„Éě„āĻ„Ā™„Ā©„ĀĆ„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀšłÄŤą¨„Āę„ÄĆťģ≠„Äć„Ā®Ť™ćŤ≠ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĮ„ā∑„É≠„ā∂„āĪ„Ā®ŚĎľ„Āį„āĆ„āč„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„ÄāÁßčťģ≠Ôľą„āĘ„ā≠„āĶ„āĪԾȄÄĀÁßčŚĎ≥Ôľą„āĘ„ā≠„āĘ„āłÔľČ„Ā™„Ā©„ĀģŚĎľÁßį„āā„Āā„āč„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ā∑„É£„āĪ„Ā®„āāŤ®Ä„ĀÜ„ÄāÁôĹŤļęť≠ö„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„āč„Äā

„āĶ„āĪÁõģ„āĶ„āĪÁßĎ„ĀęŚĪě„Āô„āčť≠ö„Āę„ÄĀ„ā≠„É≥„āį„āĶ„Éľ„ÉĘ„É≥„ÉĽ„Éô„Éč„ā∂„āĪ„ÉĽ„āģ„É≥„ā∂„āĪ„ÉĽ„Éč„āł„Éě„āĻ„ÉĽ„āę„É©„Éē„Éą„Éě„āĻ„Ā™„Ā©„ĀĆ„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀšłÄŤą¨„Āę„ÄĆťģ≠„Äć„Ā®Ť™ćŤ≠ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĮ„ā∑„É≠„ā∂„āĪ„Ā®ŚĎľ„Āį„āĆ„āč„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„ÄāÁßčťģ≠Ôľą„āĘ„ā≠„āĶ„āĪԾȄÄĀÁßčŚĎ≥Ôľą„āĘ„ā≠„āĘ„āłÔľČ„Ā™„Ā©„ĀģŚĎľÁßį„āā„Āā„āč„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ā∑„É£„āĪ„Ā®„āāŤ®Ä„ĀÜ„ÄāÁôĹŤļęť≠ö„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„āč„Äā „ÄĆ

„ÄĆ

ťįĻ„Ā®Ť®Ä„Āą„Āį„ÄĀ

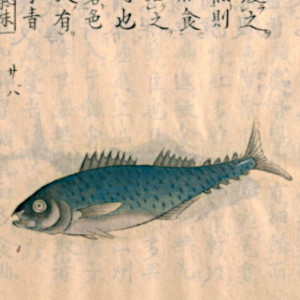

ťįĻ„Ā®Ť®Ä„Āą„Āį„ÄĀ ť≠öť°ě„Éč„ā∑„É≥Áõģ„Éč„ā∑„É≥šļúÁõģ„ĀęŚĪě„Āô„āčś≤ŅŚ≤łśÄß„ĀģŚõěťĀäť≠ö„Āß„ÄĀŤĶ§Ťļę„ĀģťĚíť≠ö„Äāśó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éč„ā∑„É≥ÁßĎ„Āģ„Éě„ā§„ÉĮ„ā∑„ÉĽ„ā¶„Éę„É°„ā§„ÉĮ„ā∑„ÄĀ„āę„āŅ„āĮ„ÉĀ„ā§„ÉĮ„ā∑ÁßĎ„Āģ„āę„āŅ„āĮ„ÉĀ„ā§„ÉĮ„ā∑„Āģ3Á®ģ„āíśĆá„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„ā¶„Éę„É°„ā§„ÉĮ„ā∑Ôľą

ť≠öť°ě„Éč„ā∑„É≥Áõģ„Éč„ā∑„É≥šļúÁõģ„ĀęŚĪě„Āô„āčś≤ŅŚ≤łśÄß„ĀģŚõěťĀäť≠ö„Āß„ÄĀŤĶ§Ťļę„ĀģťĚíť≠ö„Äāśó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éč„ā∑„É≥ÁßĎ„Āģ„Éě„ā§„ÉĮ„ā∑„ÉĽ„ā¶„Éę„É°„ā§„ÉĮ„ā∑„ÄĀ„āę„āŅ„āĮ„ÉĀ„ā§„ÉĮ„ā∑ÁßĎ„Āģ„āę„āŅ„āĮ„ÉĀ„ā§„ÉĮ„ā∑„Āģ3Á®ģ„āíśĆá„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„ā¶„Éę„É°„ā§„ÉĮ„ā∑Ôľą „Éü„Éé„ā¨ÁßĎ„Āģ„ā¨„ĀģŚĻľŤôę„ĀĮ„ÄĀŚŹ£„Āč„āČŚáļ„Āó„ĀüÁ≥ł„ĀߍĎČ„Ā™„Ā©„āíÁ∂ī„ā䌟ą„Āõ„ÄĀ„ĀĚ„Āģšł≠„Āęś£≤„āÄ„ÄāťõĄ„ĀĮÁĺĹŚĆĖ„Āó„Ā¶Ś∑£„Āč„āČŚáļ„āč„ĀĆ„ÄĀťõĆ„ĀĮŤäčŤôę„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚßŅ„Āß„ÄĀšłÄÁĒü„āíŤďĎ„Āģšł≠„ĀßťĀé„ĀĒ„Āô„Äā

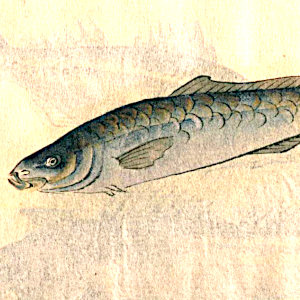

„Éü„Éé„ā¨ÁßĎ„Āģ„ā¨„ĀģŚĻľŤôę„ĀĮ„ÄĀŚŹ£„Āč„āČŚáļ„Āó„ĀüÁ≥ł„ĀߍĎČ„Ā™„Ā©„āíÁ∂ī„ā䌟ą„Āõ„ÄĀ„ĀĚ„Āģšł≠„Āęś£≤„āÄ„ÄāťõĄ„ĀĮÁĺĹŚĆĖ„Āó„Ā¶Ś∑£„Āč„āČŚáļ„āč„ĀĆ„ÄĀťõĆ„ĀĮŤäčŤôę„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚßŅ„Āß„ÄĀšłÄÁĒü„āíŤďĎ„Āģšł≠„ĀßťĀé„ĀĒ„Āô„Äā „Āĺ„Ā†ÁÜü„Āó„Āć„āČ„Ā™„ĀĄŤúúśüĎ„ĀģÁöģ„ĀĮśŅÉÁ∑ĎŤČ≤„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāšŅ≥ŚŹ•„Āß„ÄĆťĚíŤúúśüĎ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀšłĽ„ĀęťĚí„ĀĄ„ĀÜ„Ā°„Āęť£ü„Āē„āĆ„āčśł©Ś∑ě„ĀŅ„Āč„āď„āíśĆá„Āô„ĀĆ„ÄĀśú¨śĚ•„ĀĮÁ≥ĖŚļ¶„āíšłä„Āí„āč„Āü„āĀ„ĀęśĎėśěú„Āē„āĆ„āč„āā„Āģ„ā퍮ĄĀ£„Āü„ÄāťÖł„Ā£„ĀĪ„Āē„ĀĆÁČĻŚĺī„ĀģťĚíŤúúśüĎ„Āģťú≤Śúį„āā„Āģ„ĀĮ„ÄĀ9śúąšłčśó¨„ĀŹ„āČ„ĀĄ„āą„āäŚļóť†≠„Āęšł¶„Ā∂„Äā

„Āĺ„Ā†ÁÜü„Āó„Āć„āČ„Ā™„ĀĄŤúúśüĎ„ĀģÁöģ„ĀĮśŅÉÁ∑ĎŤČ≤„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāšŅ≥ŚŹ•„Āß„ÄĆťĚíŤúúśüĎ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀšłĽ„ĀęťĚí„ĀĄ„ĀÜ„Ā°„Āęť£ü„Āē„āĆ„āčśł©Ś∑ě„ĀŅ„Āč„āď„āíśĆá„Āô„ĀĆ„ÄĀśú¨śĚ•„ĀĮÁ≥ĖŚļ¶„āíšłä„Āí„āč„Āü„āĀ„ĀęśĎėśěú„Āē„āĆ„āč„āā„Āģ„ā퍮ĄĀ£„Āü„ÄāťÖł„Ā£„ĀĪ„Āē„ĀĆÁČĻŚĺī„ĀģťĚíŤúúśüĎ„Āģťú≤Śúį„āā„Āģ„ĀĮ„ÄĀ9śúąšłčśó¨„ĀŹ„āČ„ĀĄ„āą„āäŚļóť†≠„Āęšł¶„Ā∂„Äā Áßč„ĀęŚĆóśĖĻ„Āč„āČśł°„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āčť≥•„āíšłĽ„ĀęśĆá„Āô„ÄāÁßč„ĀģŚ≠£Ť™ě„Ā®„Ā™„āčÁ®ģť°ě„Āģť≥•„Āę

Áßč„ĀęŚĆóśĖĻ„Āč„āČśł°„Ā£„Ā¶„ĀŹ„āčť≥•„āíšłĽ„ĀęśĆá„Āô„ÄāÁßč„ĀģŚ≠£Ť™ě„Ā®„Ā™„āčÁ®ģť°ě„Āģť≥•„Āę