ن»²ه¤ڈمپ®ه£èھم€€هچٹه¤ڈç”ں

ن¸ƒهچپن؛Œه€™مپ®1مپ¤م€Œهچٹه¤ڈç”ں(مپ¯م‚“مپ’مپ—م‚‡مپ†مپڑ)م€چمپ‹م‚‰ن½œم‚‰م‚Œمپں雑節م€‚مپ‹مپ¤مپ¦مپ¯ه¤ڈ至مپ‹م‚‰و•°مپˆمپ¦11و—¥ç›®م€‚çڈ¾هœ¨مپ§مپ¯م€په¤©çگƒن¸ٹمپ®é»„経100ه؛¦مپ®ç‚¹م‚’ه¤ھ陽مپŒé€ڑéپژمپ™م‚‹و—¥مپ§م€پ7وœˆ2و—¥é ƒم€‚

ن¸ƒهچپن؛Œه€™مپ®1مپ¤م€Œهچٹه¤ڈç”ں(مپ¯م‚“مپ’مپ—م‚‡مپ†مپڑ)م€چمپ‹م‚‰ن½œم‚‰م‚Œمپں雑節م€‚مپ‹مپ¤مپ¦مپ¯ه¤ڈ至مپ‹م‚‰و•°مپˆمپ¦11و—¥ç›®م€‚çڈ¾هœ¨مپ§مپ¯م€په¤©çگƒن¸ٹمپ®é»„経100ه؛¦مپ®ç‚¹م‚’ه¤ھ陽مپŒé€ڑéپژمپ™م‚‹و—¥مپ§م€پ7وœˆ2و—¥é ƒم€‚

ç”°و¤چمپˆم‚’終مپˆم‚‹ç›®ه®‰مپ¨مپھمپ£مپںو—¥مپ§م€په¤©مپ‹م‚‰و¯’و°—مپŒé™چم‚‹مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œم€پè¾²ن؛‹م‚’ن¼‘م‚€م€‚مپ“مپ®é ƒمپ«é™چم‚‹م€Œهچٹه¤ڈ雨م€چمپ¯م€په¤§é›¨مپ«مپھم‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„م€‚

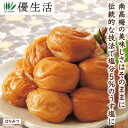

هچٹه¤ڈç”ںمپ¨مپ¯م€پهچٹه¤ڈمپ¨مپ„مپ†è–¬èچ‰مپŒç”ںمپˆم‚‹é ƒمپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³م€‚هچٹه¤ڈمپ¨مپ¯م€پم‚«مƒ©م‚¹مƒ“م‚·مƒ£م‚¯مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œم€پم‚µمƒˆم‚¤مƒ¢ç§‘مپ®و¤چ物م€‚هچٹه¤ڈهژڑوœ´و¹¯مپھمپ©مپ®و¼¢و–¹è–¬مپ¨مپھم‚ٹم€پç¥çµŒم‚’ه®‰ه®ڑمپ•مپ›م‚‹هٹ¹وœم‚„ç—°مپچم‚ٹمپ®هٹ¹وœمپŒمپ‚م‚‹م€‚

م€گهچٹه¤ڈç”ںمپ®ن؟³هڈ¥م€‘

و±²مپ¾مپ¬ن؛•م‚’ه¨کمپ®مپمپڈمپھهچٹه¤ڈç”ںم€€م€€و± è¥؟言و°´

ï»؟

مƒˆم‚«م‚²مپ¨هگŒمپکوœ‰é±—ç›®مپ«ه±مپ™çˆ¬è™«é،مپ§م€پمƒکمƒ“ن؛œç›®مپ«هˆ†é،مپ•م‚Œم‚‹م€‚و—¥وœ¬مپ«مپ¯36種é،مپŒç”ںوپ¯مپ—م€پمƒ‹مƒ›مƒ³مƒمƒ م‚·مƒ»مƒ¤مƒم‚«م‚¬م‚·مƒ»مƒڈمƒ–مپھمپ©مپ®و¯’蛇م‚„م€پوœ€ه¤§2مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«م‚‚مپھم‚‹م‚¢م‚ھمƒ€م‚¤م‚·مƒ§م‚¦م€پ縦ç¸مپŒç‰¹ه¾´çڑ„مپھم‚·مƒمƒکمƒ“مپھمپ©مپŒم‚ˆمپڈçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚

مƒˆم‚«م‚²مپ¨هگŒمپکوœ‰é±—ç›®مپ«ه±مپ™çˆ¬è™«é،مپ§م€پمƒکمƒ“ن؛œç›®مپ«هˆ†é،مپ•م‚Œم‚‹م€‚و—¥وœ¬مپ«مپ¯36種é،مپŒç”ںوپ¯مپ—م€پمƒ‹مƒ›مƒ³مƒمƒ م‚·مƒ»مƒ¤مƒم‚«م‚¬م‚·مƒ»مƒڈمƒ–مپھمپ©مپ®و¯’蛇م‚„م€پوœ€ه¤§2مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«م‚‚مپھم‚‹م‚¢م‚ھمƒ€م‚¤م‚·مƒ§م‚¦م€پ縦ç¸مپŒç‰¹ه¾´çڑ„مپھم‚·مƒمƒکمƒ“مپھمپ©مپŒم‚ˆمپڈçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚

ه¤ھ陽مپŒن½ژمپ„ن½چç½®مپ«مپ‚م‚‹مپ»مپ©ه¤§مپچمپھ虹مپŒمپ‹مپ‹م‚ٹم€په¤•ç«‹مپ®ه¾Œمپ«ç´ و™´م‚‰مپ—مپ„虹م‚’見م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„مپںم‚پمپ«م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

ه¤ھ陽مپŒن½ژمپ„ن½چç½®مپ«مپ‚م‚‹مپ»مپ©ه¤§مپچمپھ虹مپŒمپ‹مپ‹م‚ٹم€په¤•ç«‹مپ®ه¾Œمپ«ç´ و™´م‚‰مپ—مپ„虹م‚’見م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„مپںم‚پمپ«م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ و±م‚¢م‚¸م‚¢مپ®é›¨ه£م€‚مپ“مپ®و™‚وœںمپ®é›¨م‚’م€پو—§وڑ¦5وœˆمپ®é›¨مپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³مپ§م€Œ

و±م‚¢م‚¸م‚¢مپ®é›¨ه£م€‚مپ“مپ®و™‚وœںمپ®é›¨م‚’م€پو—§وڑ¦5وœˆمپ®é›¨مپ¨مپ„مپ†و„ڈه‘³مپ§م€Œ و—§وڑ¦5وœˆé ƒمپ«é™چم‚‹é›¨مپ®مپ“مپ¨مپ§م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚

و—§وڑ¦5وœˆé ƒمپ«é™چم‚‹é›¨مپ®مپ“مپ¨مپ§م€په¤ڈمپ®ه£èھمپ¨مپھم‚‹م€‚ م‚¢م‚«مƒچ科م‚¯مƒپمƒٹم‚·ه±مپ®ه¸¸ç·‘ن½ژوœ¨م€‚مپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ®ç¨®é،مپŒمپ‚م‚ٹم€په…«é‡چمپ®èٹ±م‚’ه’²مپ‹مپ›م‚‹مƒ¤م‚¨م‚¯مƒپمƒٹم‚·م‚‚مپ‚م‚‹م€‚6وœˆمپ‹م‚‰7وœˆé ƒمپ«ç™½مپ„èٹ±م‚’مپ¤مپ‘مپ¦م€پم‚ˆمپڈهŒ‚مپ†م€‚و—¥وœ¬م‚’هگ«م‚€و±م‚¢م‚¸م‚¢مپŒهژں産هœ°مپ§م€پé™ه²،ن»¥è¥؟مپ«è‡ھç”ںمپ™م‚‹مپŒم€پçڈ¾هœ¨مپ§مپ¯هœ’èٹ¸ç”¨مپ«و ½هں¹مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„م€‚

م‚¢م‚«مƒچ科م‚¯مƒپمƒٹم‚·ه±مپ®ه¸¸ç·‘ن½ژوœ¨م€‚مپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ®ç¨®é،مپŒمپ‚م‚ٹم€په…«é‡چمپ®èٹ±م‚’ه’²مپ‹مپ›م‚‹مƒ¤م‚¨م‚¯مƒپمƒٹم‚·م‚‚مپ‚م‚‹م€‚6وœˆمپ‹م‚‰7وœˆé ƒمپ«ç™½مپ„èٹ±م‚’مپ¤مپ‘مپ¦م€پم‚ˆمپڈهŒ‚مپ†م€‚و—¥وœ¬م‚’هگ«م‚€و±م‚¢م‚¸م‚¢مپŒهژں産هœ°مپ§م€پé™ه²،ن»¥è¥؟مپ«è‡ھç”ںمپ™م‚‹مپŒم€پçڈ¾هœ¨مپ§مپ¯هœ’èٹ¸ç”¨مپ«و ½هں¹مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„م€‚